Page No.16

◆ ゼネバ・ストップ ( Geneva-type stopwork ) ◆

Essay016 掲載 2005/8/19

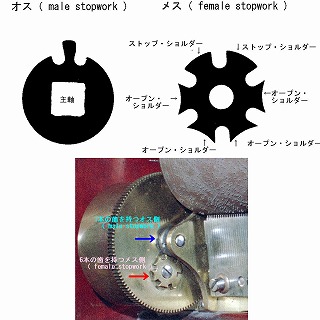

ゼネバ・ストップとは1軸の連続回転をもう一つの軸に間歇的に伝えるメカニズムです。最初に応用されたのが時計のの巻上げ機構だったので、時計の産地スイスのジュネーブの名前がつけられました。サイト・オーナーは当初その動作原理が良くわからなかったのですが、実物が動くのを見てやっと理解できました。機構学の教科書を見ているといろいろな面白い形をしたゼネバ・ストップが記されていますが、オルゴールの世界でよく使われているのはマルタ・クロス型( Maltese Cross )とブレゲ型( Breguet )の2種類だけで、どちらも動作原理は同じです。オルゴールでよく使われているゼネバ・ストップは歯を1本だけ持つオス側( male stopwork 以下MSWと称します)と、複数の歯を持つメス側( female stopwork 以下FSWと称します)の各1個で1組となっております。

|

|

|

左はマルタ・クロス型( Maltese Cross )のゼネバ・ストップです。

金属(真鍮が多い)の板でできております。

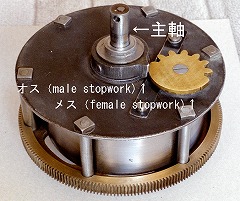

に取り付けられたマルタ・クロス型( Maltese Cross )のゼネバ・ストップです。

この写真はある個人コレクターの好意で撮影したものです。

|

右はブレゲ型( Breguet )のゼネバ・ストップです。

これは19インチのに取り付けられた厚くて大きなもので、主軸に取り付けられたオス側(MSW)が鉄製、スプリング・モーター・ハウジングに段付ネジで取り付けられたメス側(FSW)が真鍮製です。

スプリング・モーターを安全のために分解に先立って完全にランダウンさせました。これ以上ほどけない位置にMSWが来ていることに注目してください。主軸を時計回りに 7回転させると(巻き上げハンドルは減速されているので 14回転以上でしょう)スプリング・モーターを一杯に巻き上げたことになります。

あとりえ・こでまりで修復中のディスク・オルゴール。

|

|

|

|

|

最初はスプリング・モーターが完全に緩んだ状態で、オス側(MSW)の青い丸の部分がメス側(FSW)のストップ・ショルダーに当ってこれ以上反時計回り(ゼンマイを緩める方向)には回転できません。

ゼンマイを巻き上げるとMSWはFSWを回転させずにオープン・ショルダーを滑って時計回りに1回転します。その間FSWは停止したままです。

MSWが時計回りに1回転するとFSWの切り込みにMSWの歯が入ってFSWを1/6回転だけ反時計回りに回転させます。

上記の過程が5回続くとMSWの青い丸の部分がFSWのストップ・ショルダーに当ってこれ以上時計回り(ゼンマイを巻き上げる方向)には回転できなくなります。

|

オルゴールでよく使われているゼネバ・ストップは1本の飛び出した歯を持つオス側( male stopwork )と複数の歯を持つメス側( female stopwork )から成ります。通常MSWはスプリング・モーターの主軸に取り付けられており、スプリング・モーターの巻上げや動力の使用による緩解に応じて、主軸と同じ速度で同じ方向に回転します。FSWは段付のネジでスプリング・モーターの側面などに主軸に隣接して取り付けられており、単独(MSWなし)では自由に回転できるものです。

ゼネバ・ストップの働きでオルゴールのスプリング・モーターは演奏できなくなる所までは、ほどけないわけです。スプリング・モーターを巻き上げるときは、破損するまで巻き上げ過ぎることができないわけです。

演奏が始まってゼンマイが緩んでいくときは上記の過程が逆になって行きます。このおかげでスプリング・モーターのトルクの一番安定した美味しい部分だけを使って一定のテンポで演奏できるわけです。

したがってゼネバ・ストップが存在しないオルゴールでも演奏は一応可能です。18クラスの安価なには最初からゼネバ・ストップのようなコスト高要因になる部品はついていないのが普通です。この場合ゼンマイを巻き上げすぎて破損しないように注意しなければなりません。演奏は最初がモーレツな速度で走り出し、ゼンマイの力が続く限り演奏が行われ最後には無様な速度まで下がってしまいやがて曲の途中で停止します。

現在でもさまざまなサイズのマルタ・クロス型ゼネバ・ストップがの補修部品として販売されています。

|

|

|

|

| |