|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Page No.15

◆ オルゴールのCD ( CD ) ◆

Essay015 掲載 2005/7/10

優れた・オルゴールは高価な上に入手困難なので、手軽に楽しもうとするとCDに頼らざるを得ません。サイト・オーナーもずいぶん(2007年6月30日現在で180点)集めました。オルゴールのCDは大きく分けて2種類あります。一つはアンティーク・オルゴールの演奏をそのまま録音したもので、ここではこれを中心に述べます。もう一つはサンプリングという技法を使ったもので最後に短く述べます。

CDはやはりコピーの一種に過ぎません、オルゴールの演奏の全てを再現する力はありません。いかに高価なオーディオ・セットを使ってもできないのがアンティーク・オルゴールが起こす床板の振動です。決して大きくはない中型の(の長さが25センチ程度、片手で持てる)でも、その低音は置いてあるテーブルからテーブルの脚、床板を伝わって絨毯と革靴を通して足に響いてくるのが体感できます。

CDはほかにも実用的な使い方があります。を買うと必ずのが欲しくなります。さてどんな曲といっても100年前によく聞かれていたレパートリーが主体なので、聞かないとどんな曲なのかわかりにくいものがあります。そこでたくさんの曲が録音されたCD(特に15インチの製や製オルゴールのシリーズ物になった廉価版CD)を聞けば、お持ちのオルゴールとはメーカーやディスク・サイズが異なっていてもその曲の見当をつけることができます。

CDの制作年代を調べてみるとずいぶんと偏りがあります。をご覧ください。まず記録のないCDが一番多いのは問題ですが、1971から年1987年にかけては1年に1点か2点しか作られていません。ところが1988年から1993年にかけては毎年10点以上の発売がありました。このころが第1次のオルゴール・ブームだったのでしょう。1994年から今年に至るまでは、オルゴール・ブームも終息し毎年1〜2点といったところで、これが正常な値なのでしょう。今年になっても状況は変わらずで、ブームの時に発売されたCDの内かなりの割合が絶版になったようです。今の日本で継続的に販売されているのはオルゴール博物館に併設されているミュージアム・ショップだけになりました。

アンティーク・オルゴールのCDについては次のような特徴を指摘できます。

1. 曲数が多い、トラック数が多い。

オルゴールの演奏は長くても2分程度なので1枚のCDに40曲ぐらい収容可能です。普通のCDは1曲で1トラックが割り当てられていますが、イギリスのSay DiscsのCDは5〜6曲が連続で一塊となって1トラックに録音されています、これは不便。

2. 結構珍しいオルゴールが録音されている。

CDを買われたらジャケットやブックレットをご覧ください。そのCDで録音に使われているオルゴールのメーカーや型番を( Bibliographyの19 Encyclopedia of Automatic Musical Instruments )などで調べてみてください。珍しいとされているオルゴールを発見すると嬉しくなってしまいます。

3. 手抜きも散見される。

お土産、付録、ノベルティーとして作られたものはジャケットが手抜きのものが時々あります。

4. パソコンを使ってCD−Rで制作されたものもあります。

我がMBSI日本支部が発売しているCDとか、「あとりえ・こでまり」が制作したものがそうです。1997年以前に製造されたCDプレーヤー(特に車載型)の中にはCD-Rを演奏できないものがあります。

5. 中には故障したオルゴールを使用したものも混じっております。

オルゴールの音を知らない人、音楽の素養がない人が録音したのでしょうか、2曲を同時進行?で演奏する奇ッ怪なCDを持っています。

6. ジャケットの記事が間違っているものも散見します。

は「崇高和声」ではない!は「鳴き鳥」や「歌い鳥」ではない。噴飯物とはこのことですね。日本語を知らないスイスの人の翻訳かな?

|

|

|

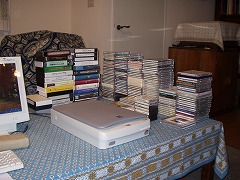

書籍とあわせて300点以上のスキャンはすごく時間がかかりました。

|

サイト・オーナーのオススメは下記の4点です。

1. アンティーク・オルゴールと自動オルガンの饗宴

スイスのClaves キングレコード発売。 BibliographyのCDの12。

前半の自動オルガンもいいのですが、トラック23〜31のオルゴールがすばらしい。まだオルゴールの録音が珍しい時代にLPレコードとして発売されました。

2. オペラの調べ

東京都文京区のオルゴールの小さな博物館発売。 BibliographyのCDの47。

シリンダー・オルゴールもディスク・オルゴールも状態はすばらしい。有名なオペラの一節ばかりで各種のオルゴールのサンプルが楽しめます。

|

|

|

|

|

3. Mechanical Music Treasury

ビクター発売。 BibliographyのCDの7。

いろいろな自動演奏楽器のサンプル集。機械の状態はよい、耳慣れないヨーロッパ系の曲が多いが楽しめます。

4. アンティーク オルゴール コンサート

ビクター発売。 BibliographyのCDの146。

シリンダー・オルゴールもディスク・オルゴールも状態はすばらしい。各種のオルゴールがポピュラーな曲で楽しめます。

|

今までに述べてきた演奏するオルゴールをそのまま録音する方法ではない、コンピューター時代の技法で制作されたCDが多数販売されておりました。オルゴールの櫛歯を各音階1本ずつ単独で弾いて録音(サンプリングといいます)し、コンピューターで編集した音符信号(スコア)を使ってサンプリングで採取した音(データ)を次々とスピーカーから出して演奏する方法です。サンプリングによるCDは最近の曲ばかりが収録されているのですぐにわかります。その編曲は100年前の優れたによるものと比較して貧弱で1枚聞けばもうたくさん、次を買う気が起こりません。サンプリング技法で編曲する技術者は2分間に3000以上()もの音符を打ち込む代わりに、キーボード(シンセサイザー)を使って演奏したものを何回か重ねて録音する(ソフト的な連弾)という安易な手段に頼っているのではないでしょうか。

今の腕のよい編曲技術者は1曲2分間で約30万円の費用がかかります。CD1枚分30曲をお願い(1年以上の時間が必要)すれば編曲に関するコストだけで約1000万円となり、3000枚売れた(非現実的な想定)としてもCD1枚あたりの原価は3000円+CDプレス原価となり非現実的な販売価格になってしまいます。従ってサンプリングによる本格的な音楽は現在のところ実現不可能な贅沢と言えるのではないでしょうか? この観点からもMBSI日本支部発売のCD(全曲を新たに編曲したもの)はお買い得です。

|

|

|

|

| |

|

© All Rights Reserved 2005 あとりえ・こでまり

|