ラン ( run )

g091 G0913 掲載 2005/5/3

ランはオルゴールの暴走です。オルゴールの持つ強大なの力はの歯車(ウォーム・ギア)によって制御されています。ウォーム・ギアの減速比は50:1にもなります。ガバナーを構成している部品を分解しようとして不用意にネジなどを弛めるとかを誤って折損したりすると、それまでにガバナーで押さえつけられていたスプリング・モーターの力は一気に解放されては急速に回転します。スプリング・モーターが緩んでしまうと次は惰性で逆回転してしまいます。このときにシリンダーに植え込まれたピンの多くが折れたり曲がったりしてしまい、同時に櫛歯もたくさん折れたりが飛ばされたりしてしまいます。

曲目変更レバー(tune change lever)が曲目変更(change)にセットされている時にランが起こるとピンの破損は全曲に及びます。曲目繰り返し(repeat)にセットされていたら、ピンの破損は1曲だけにとどまります。

ランが起きた場合、シリンダーの修理はシリンダー全体のピンを植え直すしかありません。折れた櫛歯は差し替え、飛んだチップは入れ替えです。どちらもかなり高価で時間のかかる作業です。もし運良くピンの破損が1曲だけにとどまっておればの特定の段(破損した曲を演奏する部分)を削り取って、破損した曲目だけを演奏しないようにするという姑息な修理方法があります。

ランを防ぐために安全装置()が開発されましたが、採用されているのは後期の大型オルゴールに限られているようです。

|

|

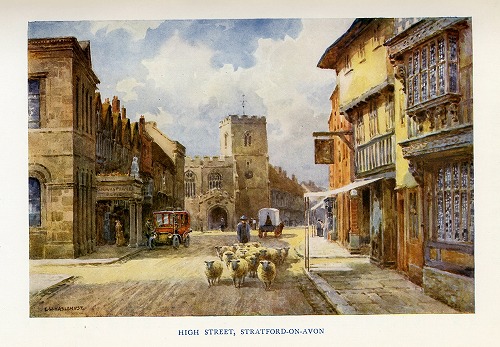

ランが発生した瞬間を描いた絵です。

出典 Jacot & Sonカタログ・リプリント 1890年 P22

|

|

リストア ( restoration )

g091 G0912 掲載 2005/5/31

で売られている・オルゴールは、常に現状渡し( ボロボロの場合もあります)が通常です。時たま完璧に修理がされたものも「リストア済み restoredとか以前にリストアを受けた older restoration」と特別に注記されて出品されることもあります。オークションで落札したら早速修理をしなければなりません。

|

|

アンティーク・オルゴールが、現状渡し(アズイズ ボロボロの場合の例)で届いたところです。

ご覧のとおりバラバラ、櫛歯1本折損、モールディング破損、緩み、塗装は油とヤニ?でネトネト、臭い、動かない、は錆錆、片足が取れかけ。

単調な作業と阪神大震災を2年間の友情と根気と執念で乗り切って、リストアしたPolyphon104アップライト型ディスク・オルゴール。

|

アンティーク・オルゴールが新品として市場やコレクターの前に現れるのは奇跡といってもいいでしょう。サイト・オーナーが知っているのは2例だけです。一つは製ののデッドストックがスエーデンで見つかったケースで、Musical Boxes and Other Musical Marvels(このサイトの文献資料45)のP142〜146に掲載されています。もう一つはシンフォニオン社製ののデッドストックがオークションに出されたケース(ものすごく高かった)です。

修理の程度については点検、調整、補修、分解掃除、修理、復元といろいろな表現があります。リストアとはできるだけ新品であったときの状況に近づけるような修理を行うことです。しかし世の中にはアンティークがピカピカになるのを極端に嫌う方もおられます。しかし動かないオルゴールはただの箱に過ぎません。汚い音を出すオルゴールはただの箱以下の迷惑な音を出す邪魔物でしょう。製造から100年も経過している今となってはのパーツを使うのはもうムリでしょう。できるだけ当時の姿に近いパーツを新作して機能を復元すべきではないでしょうか。

塗料 幸いなことに今でも当時と同じフレーク状の・ニスが売られています。詳しくはMBSI日本支部会員のハイランド・アンティークのサイトをご覧ください。

木で作られた象嵌細工でオルゴールの装飾によく使われていますが、絵画の一種として日本でも手がける人が多くなってきたので材料の調達に明かりが見えてきました。

ガラス ステンド・ガラスを制作している工房から、泡が入り込んだ一見古く見える板硝子が入手可能です。

の曲目リストですが、リプリントが販売されています。詳しくはNancy Frattiさんのサイトをご覧ください。エロイカのリトグラフの複製をどなたか手がけてくれないでしょうか?日本にもコピーするのに適当な綺麗なオリジナルがあります、欲しいのです。

消耗部品 時の経過とともに磨耗するパーツ(のジュエル・ストーンや)はためらうことなく新品と交換すべきです。

櫛歯の修理 折れているものや、が破損しているものは修理可能です。調律も困難な作業ですが再現可能です。ディスク・オルゴールの場合The Musical Box Handbook Vol.2 Disc Boxes V.2(このサイトの文献資料48)に参考となる各社の調律表(誤りがかなりあるそうです)が掲載されています。シリンダー・オルゴールの場合はコーム・ベースに調律の参考となるマークが彫り込まれています。

電気モーターに取り替えられているのを見たことがあります。イギリスでポリフォンのスプリング・モーターを新作してくれそうなところがあります。スプリング・モーターの分解はきわめて危険です、Webbの本によると死亡事故があったそうです。スプリングの巻き込みにはも必要ですので、この辺りは専門家の出番です。

、、、 これは日本でも制作可能です。彫刻や旋盤加工は職人さんの腕前に依存しているので、出来不出来が見られるのは仕方がありません。

リストアには1年近くかかるものなのですが、を知っているとに近い状態になってきて、当時と同じような歌を歌ってくれたときの感激は一入のものがあります。手先に自信のある方はリストアにチャレンジされてみてはいかがでしょう。サイト・オーナーもやってみましたが、ものすごく面白い作業でした。

|

リチェンジ・ボックス ( rechange box )

g091 G0902 掲載 2005/4/10 改訂1 2007/6/13

が発展するにつれて演奏できる曲の数に不満が出てきました。根本的な解決方法としてを交換式にする方法が開発されました。当初はシリンダー・オルゴールを製作するときに、そのオルゴール専用のシリンダーを何本か製作しオルゴールに添付して販売されていました。この方法だとの調律を添付された何本かのシリンダーにだけ適合させればよいので編曲の技術的制約が少なくなります。機械的な互換性もその特定のオルゴールに合わせるだけでした。この初期のシリンダー交換式オルゴールをリチェンジ・ボックスと呼びます。原因が私にはまだ良くわかっていないのですが、リチェンジ・ボックスはをよく起こすようです。

このタイプはきわめて珍しくサザビーズやのをウォッチしていても2〜3年に1台ぐらいしか出てきません。クリスティーズ2003年10月Sale No. 9724のLot#535 P36、37に製の大きな珍しいリチェンジ・ボックスが掲載されています。

この後にもっとシリンダーの互換性を高めたが開発され、リチェンジ・ボックスはごく短い期間しか作られませんでした。

|

|

左の写真はリチェンジ・ボックスの左側軸受け近辺です。

この写真は長野県下諏訪にある諏訪湖オルゴール博物館奏鳴館の好意で撮影したものです。

|

|

リピニング ( repinning )

g091 G0903 掲載 2005/4/10 改訂2 2014/7/5

リピニングとはのを植え替える作業のことです。シリンダー・オルゴールがをやってしまった場合とかシリンダーを落下させてしまった場合などには、曲がったり折れたりしたピンを修理しなければなりません。ピンの高さはそろっていなければなりませんので一部だけを修理することはできません、全てのピン(大きなシリンダーでは数千本となります)を一度に取り替えることになります。この作業はリピニング( repinninig )と言い、シリンダー・オルゴールのの中で最も根気の必要な(頼めば高価な)作業となります。詳しい内容はGlssorary602のをご覧ください。

|

|

左上の写真は鋼製のピンを溶解するために希硫酸の槽につけられたシリンダー。このシリンダーは長さが44cmもあり、約5,800本のピンが植えられています。

この写真はオランダのニコ・ウィーグマン氏の好意で提供されたものです。

左下の写真はピンをシリンダーに植えた後で、ピンの高さをそろえるために砥石で研磨しているところです。

|

という小型のオルガン( というよりもハーモニカ )が組み込まれたオルゴールがあります。組み込まれたオルガンを演奏するためにはバルブを一定時間開いて空気を送らねばなりません。つまり一本のピンではなくてホッチキスの針のようなピン(ブリッジと呼ばれるようです)になります。これのリピニングはかなり難しい作業です。

|

リプロダクション ( reproduction )

g091 G0904 掲載 2005/5/2

レプリカとも言います。

昔作られていた物と同じ(または似たような)材料や手法を用いて同じ物を現代において再現することをリプロダクションといい、の世界ではが最も盛んに作られています。紛失しやすいやもリプロダクションを依頼することは可能です。

オルゴールが作られた時代の・ディスクは錆びてが弱くなっている物が多いです。演奏中に錆びたプロジェクションが折れてスターホイール・ガントリーの中に落ち込み動かなくなったら大変で、大掛かりな分解修理が必要になります。普段の演奏にはリプロダクションのディスクを使用することを強くお勧めします。

|

|

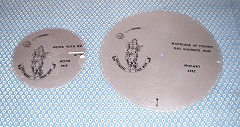

上段左端はオリジナルの製ディスク、錆でかなり傷んでいます。プロジェクションは多数折れていて、演奏は避けるべきです。下段左端はオリジナルの製亜鉛メッキディスク、次は製、製、製のリプロダクション・ディスク。共にあとりえ・こでまり所蔵

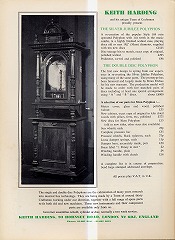

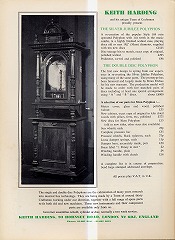

ディスク・オルゴール自体のリプロダクションも時々行われています。1978年にイギリスでキース・ハーディングがエリザベス女王即位25周年を記念してポリフォン104型アップライト・オルゴールのリプロダクションを行いました。左はこの折のキース・ハーディングの広告です。最近ではポリフォン24インチのツイン・ディスク・モデル(但しオリジナルではディスク1枚のものしか作られませんでした)やアドラーのツイン・ディスク・モデルが作られました。

|

シリンダー・オルゴールの世界ではあまりリプロダクションは行われていないようです。のスペアのがリプロダクションで作られれば喜ぶ方も多いのですが、この事業はあまりに困難なので手がける人はいないでしょう。

|

リボルバー・ボックス ( revolver box )

g091 G0910 掲載 2005/7/5

が発展するにつれて演奏できる曲の数に不満が出てきました。そこで開発されたのが何本かのを束ねて集合体を作り、それを回転させてシリンダーを選択するという方式です、この方式をリボルバーといいます。

皆さんは西部劇などで活躍しているコルト・ピースメーカーという拳銃をご存知ですか? 1873年にコルト社から発売された6回続けて弾が撃てるという革命的な拳銃です。蓮根の輪切りのような形をした弾倉(シリンダーと呼びます)の穴に弾を装填し、一発撃つごとに弾倉を回転( revolveリボルブ)させるものです。リボルバー・ボックスのシリンダーの束も同様にハンドルで回転させてシリンダーを選択するようにできていました。シリンダーの束も3本が束ねられたもの、4本、5本、6本のものなどが作られました。

|

|

リボルバー式拳銃の元祖で、西部劇によく登場するコルト・ピースメーカー。

4本のシリンダーを持つリボルバー・ボックスの例。1本のシリンダーの大きさと比較してケースが極めて大きいのに注目してください。

この写真は東京都文京区にあるオルゴールの小さな博物館の好意で撮影したものです。

|

この方式の欠点は演奏できる音楽が通常のオルゴールと変わらないのに、オルゴールがとにかく大きくて重く高価になるということです。収容されている曲数は確かに多いのですが、購入後に曲目の追加は不可能でした。当然作られた数も少なく、サザビーズやのカタログをウォッチしていても4〜5年に1台ぐらいしか出てきません。現在では珍品としての価値が大きくなってしまい市場ではきわめて高価に取引されています。

David BowersののP31にこの項目に関する写真や解説が掲載されていますのでご覧ください。

|

リュージュ社 ( Reuge )

g091 G0905 掲載 2005/8/30

社名 : Reuge SA ( リュージュ社 )

サイト : スイスのリュージュ社のサイトです。

: 日本のリュージュ販売株式会社のサイトです。

所在地 : スイスの ( 1450 Sainte-Croix Switzerland )

歴史 :

1896年にリュージュ社の創設者アルベール・リュージュはオルゴールのを作っている工房に職を得ました。そこでオルゴールに関する経験を積み、1900年に独立して自宅の1階で小型のを作り始めました。そのころは大型のシリンダー・オルゴールが衰退して行った時期で、リュージュ社はとしての分野(つまり楽器ではなくて雑貨や玩具として)に乗り出して行きました。

1950年頃までに小型のシリンダー・オルゴールを作っていた工房がサン・クロワ村にはリュージュ社を含めてたくさんありました。製品の小型オルゴールはみな同じようなレイアウトで設計されていました。当然これをお手本とした日本の小型オルゴールも同じようなレイアウトです。

1953年はリュージュ社の生産がピークに達した年で370名の従業員と200名の家庭で働く下請けを持っていました。日本との競争に備えてリュージュ社は次々とオルゴール・メーカーを合併、買収してきました。1960年にはフランスので有名なボンタン、1985年にはスイスの( Mèlodies SA )、1986年にはLador社、1992年にはCuendet社、そして1996年にはサン・クロワ村で最後に残ったオルゴール・メーカーとなりました。

リュージュ社がカーテルと呼ばれる大型のシリンダー・オルゴールを作り始めたのはかなり後(1985年)になってからです。したがってとしての大型シリンダー・オルゴールでリュージュ社製は無いわけです。

今のリュージュ社はまったく新しいデザイン(現代彫刻の作品といっても良いでしょう)の最高級品に力を注ぐようになりました。しかし曲目のレパートリーはかなり限定されたものになってきました。この新しい経営方針がどのような結果を生み出すのか興味深いところです。

|

|

リュージュ社の代表的なオルゴールであった3曲72ノートのシリンダー・オルゴールです。は古いタイプです。

「あとりえ・こでまり」コレクションより。

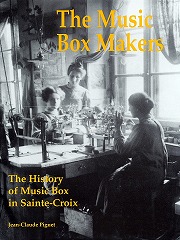

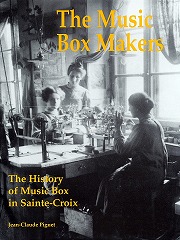

サン・クロワ村で操業していたオルゴール・メーカーの歴史についての書物です。

Jean-Claude Piget著 Musical Box Society Internationalがフランス語より英語に翻訳して2004年8月出版。

「あとりえ・こでまり」コレクションより

|

チューン・シート : 18ノート・クラスのオルゴールの場合は裏面などに簡単なラベルがのりで貼り付けられていました。72ノート・クラス以上はシンプルなデザインのチューン・シートが蓋の裏側に糊付けされています。

生産量と製造番号 : リュージュ社の小型オルゴール生産の最盛期である1970年ごろには日産6000台以上であったようです。小型オルゴールには製造番号がつけられていませんでした。大型のカーテル・ボックスになってから製造番号がに刻印されるようになりました。

|

ルクルト ( Lecoultre )

G0906

ただ今執筆中です。メールで督促していただきましたら、この項目のUpLoadを急ぎます。

|

|

|

|

ルネッサンス・ディスクス ( Renaissance Discs )

g091 G0907 掲載 2005/9/3

ルネッサンス・ディスクス ( Renaissance Discs ) はレスター ジョーンズ氏がイギリスで用のをやっている会社です。いつごろから事業を始めてやの会報に広告を出稿していたのか調査を始めましたが、大変。サイト・オーナーは会報の整理がまだ(両方の会報をあわせると厚さが1メートル以上あります)です、これからがんばります。

同社はリプロダクションのディスクの他に、・オルゴールの修理や作業とかオルゴールのリプロダクションも手掛けています。サイト・オーナーはここにのリストア作業(だけ)を頼んだことがあります。

|

|

ルネッサンス・ディスクスで作られたリプロダクションのディスクです。左は15インチ1/2用、右は24インチ1/2用です。

「あとりえ・こでまり」のコレクションより。

最近ルネッサンス・ディスクス社で開発されたポリフォン24インチ1/2のディスクを2枚使用するツイン・ディスクのオルゴールです。同社は3枚の24インチ1/2のディスクを使用するトリプル・タイプも試作しています。どちらのモデルも購入可能です。ポリフォン社は24インチ1/2のオルゴールを作っていましたが、のオルゴールは手掛けませんでした。

撮影記録なし。

|

ここのディスクはスチール製で灰色の塗装仕上げを施されております。シルク・スクリーンによる適切なアートワーク(各社の・ディスクから採取しているようです、上の写真参照)付きか、または曲名だけの表示を選択できます。サイト・オーナーもここからかなりの量のディスクを購入しております。

広告によるとオリジナルのディスクからレーザー光線とコンピューターでの位置を読み取り、ディスクの素材(ブランク)にパンチして作っています。当時(10年ほど前)のイギリスではレーザー光線とコンピューターは最先端の誇るべきハイテクだったのでしょう。レスター ジョーンズ氏に手紙で聞いたところ位置データのトランザクション・ファイルをハード・ディスク上に作らず、直接パンチ機を制御してブランク・ディスクにプロジェクションをパンチしているようです。

同社は最もたくさんの種類のディスク(メーカー、サイズともに)のリプロダクションを作っています。詳しい内容はこのサイトのKioskのディスク・カタログの項をご覧ください。

|

レジーナ社 または リジャイナ社 ( Regina Music Box Co., )

g091 G0901 掲載 2005/4/10

アメリカのニュージャージー州ラーウエイ(Rahway)にあったアメリカ最大のオルゴール・メーカーです。リジャイナと発音される場合もあります。1889年にのとパウル・リスナーによって設立されました。当初はポリフォン社から部分を輸入しノックダウン生産から事業を始めましたが、次第にオリジナル設計のいろいろなサイズのを生産するようになりました。1892年から1919年の間に10万台以上のオルゴールを生産しましたが、との競争に敗れて1919年ごろにオルゴールの生産をやめています。その後会社は掃除機やフロアポリッシャーを主体とした家電メーカーとして長く生き残りましたが最近になって社業を閉じています。

|

|

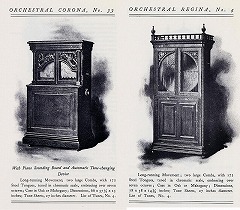

レジーナ社カタログ・リプリントの表紙。

出典 カタログ・リプリント Regina社 1898年 表紙

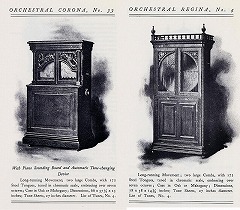

左側はレジーナ社の代表的なでのオルゴール。演奏が済んだら次々とを自動的に交換するもの。右側はレジーナ社のアップライト型オルゴール。共にディスク・サイズは27インチの大型。

Orchestral Corona No.33 ディスク・サイズ 27インチ ( 68.5cm )

出典 カタログ・リプリント Regina社 1898年

|

David BowersののP170〜212にこの項目に関する写真や解説が掲載されていますのでご覧ください。

ディスク・オルゴールの3大メーカーであったドイツのと、アメリカのレジーナ社に大きな関わりを持った人物であるの波乱に富んだ生涯についてはEssay017に詳しく掲載されていますので参照してください。

|

レバー・ワインド ( lever wind )

g091 G0908 掲載 2005/5/12

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0206の記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

レプリカ ( replica )

g091 G0909 掲載 2005/4/19

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0904の記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

|