マーケットリー ( marquetry )

g071 G0702 掲載 2005/7/3

の蓋やの前面は小さな木片を組み合わせて作った模様で飾られている場合がよくあります。この装飾技法を木工の世界では花や楽器などの模様の場合はマーケットリー、幾何学的な模様の場合は( parquetry )と呼びます。もともとはイタリアで始まったもので、型紙に糊で貼り付けた薄い木材(何枚か重ねて)を糸鋸で切り抜いてから組み合わせるという根気の要る作業です。

色は木材の自然の色を生かす場合もありました。白、黄色、薄茶色、焦げ茶色、赤、黒とさまざまな材木があります。紫檀( シタン rosewood )、白檀( ビャクダン sandalwood )、オレンジ ( orange )、シトロン( citron )、マホガニー( mahogany )、黄楊( ツゲ boxwood )、柊( ヒイラギ holly )、楓( カエデ maple )、黒檀( コクタン ebony )などです。自然の色では間に合わない場合は染料(花の赤やピンク、葉の緑)で染めました。

グラデュエーションを付けるには焼いた熱い砂の中に木片を埋めてから徐々に引き出して、濃い色から薄い色に変化する焦げ色をつけるというテクニックが使われました。花びらの芯から周辺までの色の変化を表現するのによく用いられました。

|

|

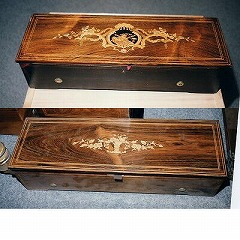

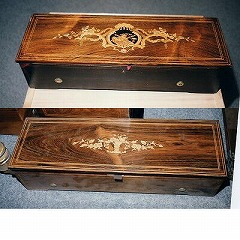

すばらしい花模様のマーケットリーの周りをやが3重に取り囲んでいます。

撮影記録なし。

上は楽器を演奏している人のモチーフ、下は花のモチーフのマーケットリーで、クロス・バンディングが取り囲んでいます。

左の写真は2枚ともノフ・アンティークス・シェルマンの磯貝氏の好意で撮影したものです。

|

マーケットリーの周囲はよくクロス・バンディングやストリンギングで囲まれています。シリンダー・オルゴールのに必要な資材として、楽器や花のモチーフのマーケットリーを施した(単板)をPanchronia Antiquitiesで購入できます。

David BowersののP25にシリンダー・オルゴールの装飾のすばらしい例と解説が掲載されていますのでご覧ください。

|

マニベル ( manivelle )

g071 G0703 掲載 2005/5/25 改訂1 2006/6/8

手で回すタイプのオルゴールをマニベルとよびます。マニベル( manivelle )はフランス語で「ハンドル」とか「クランク」という意味です。つまり高価な動力装置であるを組込んでいない小型で安価なとして作られたものです。マニベルの(もありました)もも作られました。マニベルは小さい玩具という見方もありますが、こればかりを収集している熱烈なコレクターも少数ながら活躍しています。マニベルとはいえミラの製品などはすばらしい音を持っています。

シリンダーやディスクを手で駆動する方法もハンドルを回転させる一般的なもののほかに、のものも考案されました。

|

|

上は当時もっとも一般的なタイプのマニベルです。このような円筒形をしていて手回しハンドルが上に 出ています。玩具として安価に大量に作られ子供たちによって乱暴に消費(破壊)され、今となってはあまり残されていません。

出典 カタログ・リプリント Heeren Bros. & Co. 1896年 P30

下は珍しく状態の良いマニベルです、通常は子供のおもちゃとして酷使されるのですが。

この写真はノフ・アンティークス・シェルマンの磯貝氏の好意で撮影したものです。

珍しいマニベルのディスク・オルゴールです。

この写真はMusic Box Keyの好意で入手したものです。(C)転載禁止

|

|

マルチプル・ディスク ( multiple-disc music box )

g071 G0704 掲載 2005/12/09

のの自由度を改善するために、を大きくする方向と複数のディスクを同時に回転させる方向とがありました。複数のディスクを同時に回転させるタイプをマルチプル・ディスクと呼ばれています。

最も多く作られたマルチプル・ディスクは製のエロイカでしょう。エロイカにはいろいろなケースのデザインがあり、詳しくはG0115の項目をご覧ください。

|

|

シンフォニオン社製のエロイカです。同時に回転する3枚のディスクに注目してください。

左側はこの写真は長野県下諏訪にある諏訪湖オルゴール博物館奏鳴館の好意で撮影したものです。

右側はこの写真は静岡県伊東市にある伊豆オルゴール館の好意で撮影したものです。

最近になって作られたツイン・ディスクのオルゴールです。

左側はアドラー( Adler )No.100のです。

この写真は神戸市六甲山にあるホール・オブ・ホールズ六甲の好意で撮影したものです。

右側は1980年代後半に作られたジェミニ・ポリフォンです。

この写真は静岡県伊東市にある伊豆オルゴール館の好意で撮影したものです。

|

マルチプル・ディスクのオルゴールはいずれも良い音楽を演奏しますが、営業的には成功したとはいえなかったようです。あまりにも高価で大きくなりすぎたため量産されること無く、エロイカ以外は試作的な段階で終わったものばかりのようです。

詳しくはEssay018マルチプル・ディスク・オルゴールを参照してください。

|

マンドリン ( mandoline )

g071 G0705 掲載 2006/3/14 改訂1 2014/3/10

の型式の一つで、マンドリンのように同じ高さの速い連続音を演奏できるように工夫されたオルゴールです。は一旦音を出すとその歯は一定の時間使えません。従って同じ高さの音を連続して出すためには、同じ高さに調律した歯を何組も準備して順番に弾いて音を出さねばなりません。マンドリンと名乗るからには同じ高さの歯を少なくとも6本持っていなければなりません。にマンドリン(この場合は宣伝文)と書いてあるオルゴールをよく見かけますが、本来のマンドリン(スーパー・マンドリンとも呼ばれます)はそんなに多くは残されていません。またチューン・シートにMandline Basse PiccoloとかMandline Basse Extraとか書いてある場合はの項目をご覧ください。もし次のオルゴールを買うチャンスが与えられるとしたら、私はこれを狙います。

|

|

普通のオルゴールよりも長いシリンダーと2枚の櫛歯、そして沢山のコーム・スクリューに注目してください。

マンドリン・オルゴールは短い間隔で隣り合った歯を弾いていくので、シリンダーに植え込まれたたくさんののパターンが緩い右上がり又は右下がりの直線状(特に高音部に顕著です)に並んでいるのが、写真2の赤い線のように見えます。櫛歯の総数も一般のオルゴールの櫛歯と比較して多く(この個体は202本5曲)、櫛歯の歯も細く間隔が狭くなっています。長いシリンダー(直径2インチ=5cm、長さ17インチ=44cm)と櫛歯を収容するために、ケースのプロポーションも細長くなっています。

|

私のサイトで Bibliography → 「CD,ビデオ、レコードカタログ」 → 一覧表の12番目のKing Record Co. Ltdが1978年に発売した270E 13のCD、(原盤はスイスのClavesレーベル)「Spieldosen & Drehorgel-Klaenge」で27番目の曲(曲名は不詳)が素晴らしいマンドリンの演奏です。収録に使われたメーカー不明のオルゴールは217で長さが597mmもある長いシリンダーを持っています。サイト・オーナーの180枚近くのCDコレクションでは、同音が6本(スーパーマンドリンというほどではない)にもかかわらず最も良い音楽を演奏しているのではないかと思います。

YoutubeのUpされたマンドリン・フォーマットの例、ワタクシ好みの曲が続いてます。これはパイラードの作品、欲しいなァ〜。

快調なパイラードのマンドリン・オルゴールです。

この動画はリストアのお手伝いをしたデュコマン・ジロゥ工房製のマンドリン・オルゴールです。

|

ミカド ( Mikado )

g071 G0706 掲載 2006/6/27

・メーカーとして最大であったは大型のディスク・オルゴールをたくさん(一説によると数千台)作りました。その中で最大のは直径が24インチ1/2のものです。主としてパブ、ホテルのロビー、レストランなどで、コインを投入()すると音楽が提供されるジューク・ボックスのような用途でした。ポリフォンの音は先輩の製と比べてより音が大きく低音が豊かに出るもので、広い部屋での演奏によく適合していました。

|

|

ミカドの例です。

この写真は東京都文京区にあるオルゴールの小さな博物館の好意で撮影したものです。

|

ポリフォン社のカタログによれば24インチ1/2のディスクを使用するオルゴールの型番は下記の5種類です。

1N ニックネームはGrand Musical Hall Clock

です。

50 ニックネームはDrawing Room ドローイング・ルーム

52 ニックネームはCarmen です。

54 ニックネームはMikado ミカド

24インチで最も数多く生産されました。

105 ニックネームはNicole ニコル

上記のようにポリフォン社はイギリスのマーケットに広く受け入れられるように、型番だけではなくてニックネームをつけて販売していました。しかしそのニックネームも広く使われたのはミカドだけでした。ミカドは当時人気のあったアーサー・サリバンのコミック・オペラであるミカド(1885年ロンドンのサヴォイ座初演)にちなんで名づけられました。日本では24インチのポリフォン社製アップライト型オルゴールはすべてミカドと呼ばれていますが、厳密には上記のような区分がありました。54型ミカドと105型の見分け方についてはサイト・オーナーがいろいろと調査しましたがよく分かりませんでした。

初期のミカドは荘重で大きなのに収められており、巨大なを巻き上げるクランクはケース内のを通して縦に取り付けられておりました。初期の大型モーターでは1回フルに巻き上げると45分間も演奏できました。後期になるとケースは奥行きが薄くなり、スプリング・モーターもより小型になって巻き上げハンドルはケースの右側の外から差し込むようになりました。

演奏はコイン1枚で1回または2回演奏するようにモーター・カバーの中にあるレバーでセットできました。右側にある小さな穴にキーを差し込んでを回すとコインなしで演奏できました。また個人の住宅で使用するためのコイン・オペレートでないアップライト型も作られました。

|

ミュージカル・アルバム ( musical album )

g071 G0707 掲載 2005/6/15

を応用したの一分野で、写真のアルバムに小型の(2曲演奏するタイプが多いようです)を組み込んだものです。アルバムを開くとオルゴールの演奏が始まるように作られたものが多いようです。

|

|

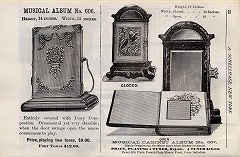

左側は台の上に載せられたアルバムで、表紙を開くとオルゴールの演奏(2曲または4曲)が始まるものです。

右側は台の抽斗を開けるとオルゴールの演奏(2曲または4曲)が始まるものです。

出典 カタログ・リプリント A Schellhase P22

標準的なミュージカル・アルバムです。

撮影記録なし。

|

このようなミュージカル・アルバムは現在でも日本で作られています。でも残念ながら現行商品の標準仕様は光センサーで演奏を始める電子オルゴールになってしまいました。光センサー、電池、スピーカー、LSIなどがコイン1枚ほどのスペースに収められるのです。値段も驚くほど安価で雑貨のイメージになってしまいました。

David BowersののP72にこの項目に関する写真や解説が掲載されていますのでご覧ください。

|

ミュージカル・タブロー ( musical tableau )

g071 G0708 掲載 2005/4/16 改訂1 2005/9/1

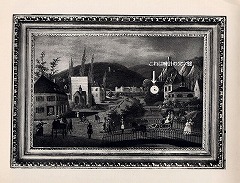

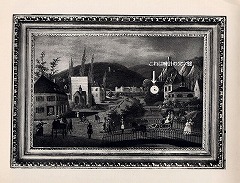

ミュージカル・タブローとは下の写真のように時計または時計台のある場景を描いた油絵(時計台のある風景画が多い)で、その裏側に取り付けられた箱に時計と時報用ゴング、の(2台組み込まれたものもありました)を組み込んだものです。オルゴールは時計によって毎正時に起動され、また横から操作していつでも演奏できるようになっています。

スイス製のムーブメントと並んでチェコ製のムーブメント()も良く使われていました。

|

|

油絵の中の時計は本当の時計です。

出典 正体不明の古い絵葉書。

オルゴールではないのですが仕掛けで長時間かけて動く絵があります。この絵は何分か経過すると表情が変わっているのに気づきます。顔がいくつかに分割された板紙でできており、ぜんまい仕掛けで部分ごとにゆっくりと別々の動きをして表情を変化させているわけです。

この写真は兵庫県西宮市にある堀江オルゴール博物館の好意で撮影したものです。この博物館のオーナーである堀江さんの写真を使った作品もありましたが、それを掲載するのは若干問題もありますので黒人の絵を撮らせてもらいました。この作品は箕面にある榎屋さんの工房で作られています。

|

Q. David Bowers氏著 The Vestal Press刊行「Encyclopedia of Automatic Musical Instrumets」のP85にこの項目に関する写真や解説が掲載されていますのでご覧ください。

|

ミュージカル・チェア ( musical chair )

g071 G0709 掲載 2005/6/15 改訂1 2007/6/5

を応用したの一分野で、椅子に小型の(2曲演奏するタイプが多いようです)を組み込んだものです。椅子に腰掛けるとオルゴールの演奏が始まるように作られています。スイスのブリエンツというところは木彫産業が盛んで、このような商品はお手の物だったのでしょう。

|

|

オルゴール産業が盛んだったころに作られたミュージカル・チェアの例です。凝った透かし彫りの装飾とが見事です。

撮影記録なし。

これは珍しい製を内蔵したミュージカル・チェアです。

この写真はある個人コレクターの好意で撮影したものです。

|

このようなミュージカル・チェアは現在の日本でも工芸作家の手で作られています。作家の作品ということで高価になってしまうので残念ですが、私の見た実例ではシンプルなデザインの椅子に、かなり良質のが組み込まれていました。

|

ムーヴメント ( Movement )

g071 G0701 掲載 2005/4/10

の機械部分(以外の部分、つまり中身の機械)を総称してムーヴメントと呼びます。の場合はすべての主要な部品がの上で一つにまとまっており、容易にムーヴメントだけをケースから取り出すことができます。大型のの場合ムーヴメントはを駆動する動力部分と周りの演奏部分との2つに大きく分かれております。

|

|

小型シリンダー・オルゴールのムーヴメント

三協精機製30。

のためにケースから取り出されたのムーブメント。

この写真は兵庫県西宮市にある堀江オルゴール博物館の好意で撮影したものです。

|

|

ムーヴメントだけで演奏した場合は音の大きさが驚くほど小さく貧弱なのに驚かされます。ケースの代わりに木の板にムーヴメントを押し付けただけでも、音がオルゴールらしい豊かなものに大きく変化するので実験してみてください。

|

メルモード・フレール ( Mermod Freres )

g071 G0710 掲載 2005/9/30 改訂2 2007/10/15

社名 : Mermod Frères ( メルモード・フレール )

所在地 : スイスので創立されました。

歴史 : 1816年に時計メーカーとして創立されました。1875年ごろからカーテル・ボックス(大型の)の生産が始まり、生産量は1885年頃に年産7500台程度というピークに達しました。この台数にはの長さが3.5インチ(9cm)という小型機もたくさん含まれています。1911年頃(正確な年代は不明)の工場閉鎖までオルゴールのビジネスは続けられていました。

ドイツ製のとの競争にさらされたメルモード・フレール 社は1896年に対抗する商品としてより優れたディスク・オルゴールを発売しました。メルモード・フレール 社という社名を出さずに複数のブランド名で販売していました。

のないディスク・オルゴールのブランド名です。アメリカに輸出されたものは(輸送に便利なようにベッドプレートとムーブメントだけの細長い形で)だけで、アメリカの販売会社がに入れて販売しました。

マイラと発音される場合も多いようです。独特の断面形状(チーズ・グレータ、つまり粉チーズ製造用のおろし金)をしたプロジェクションが特徴です。

一般的な形状のプロジェクションを持ったディスク・オルゴールです。

: メルモード・フレール社のシリンダー・オルゴールに取り付けられているチューン・シートはシンプルなデザインのものと、凝った美しい多色印刷の絵が入ったもの(下記の本のPlate11)があります。チューン・シートのデザイン・サンプルはH.A.V.Bulleid氏の著書“Musical Box TUNE SHEETS” MBSGB刊行(Bibliographyの書籍目録49,50)で見ることができます。

生産量と : メルモード・フレール社はチューン・シートに製造番号を記載していたので、製造番号と製造年代の対照グラフがイギリスの研究者によって発表されています。今のところH.A.V.Bulleid氏の著書“Musical Box TUNE SHEETS” MBSGB刊行の133ページに掲載されているチャート9が最も新しい研究成果です。メルモード・フレール社のシリンダー・オルゴールは1850年ごろに最初の生産が始まり、製造番号は1880年ごろに10,000に到達しました。シリンダー・オルゴールの生産は1895年から減少して行き、最後に近いシリンダー・オルゴールのは128290です。

|

|

メルモード・フレール社の代表的製品である大きな・シリンダー・オルゴールの例です。オルゴールの下の台の扉を開くと沢山の交換用シリンダーを収容する抽斗が収められています。

出典 Heeren Bros. & Co. のカタログのリプリント 1896年 P28

代表的なステラのです。

この写真は宮城県仙台市氏にあるローエングリンの好意で撮影したものです。

|

得意な分野 : 中型や大型の優れたシリンダー・オルゴールと音質に優れたディスク・オルゴールが主力製品でした。製品(シリンダー・オルゴール)の詳細は1896年に発行されたHeeren Bros. & Co. のカタログのリプリント(Bibliographyの書籍目録23,24)で知ることができます。

シリンダー・オルゴールの特徴

メルモード・フレール社が作ったインターチェンジアブル・シリンダー・オルゴールの交換用シリンダーにはチューン・シートが付属し、シリンダー固有の製造番号が記されています。

大型のシリンダー・オルゴールにはパラシュート・と呼ばれた安全装置が組み込まれています。

ここはのシリンダー・オルゴールも作っていました。テーブルの天板の下に組み込まれたコイン・オペレートのオルゴールで、運がよければ(つまりギャンブル)コインが返されるものを特にビストロ・テーブル( Bistro Table )と呼びます。これに関してはH.A.V.Bulleid著 Almar Press 1994年発刊「Cylinder Musical Box Technology」P158〜161(このサイトのBibliography書籍目録16)に写真とともに詳しく説明されています。

|

|