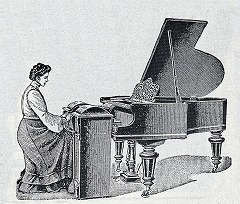

プッシュアップ・ピアノ・プレーヤー ( push-up piano player )

g064 G0640 掲載 2005/09/05 改訂1 2005/12/09

最初にピアノを自動演奏する装置が開発されたのは1890年代でした。当初は単にピアノ・プレーヤーと呼ばれていましたが、後に装置を内蔵したものを、ピアノの外側に装置をつけるものをピアノ・プレーヤーと呼ぶようになりました。プレーヤー・ピアノの生産量が膨大になるとピアノ・プレーヤーはプッシュアップ・ピアノ・プレーヤーと呼ばれるようになりました。

当初のプッシュアップ・ピアノ・プレーヤーは65ノート分の穴(パーフォレーション)の列を持っているペーパーロール()で演奏しましたが、最終的にはピアノの鍵盤全部をカバーする88ノート分の穴の列を持つようになりました。

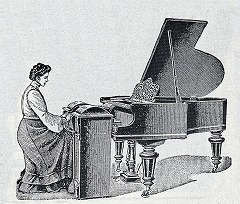

イラストでわかるようにピアノの鍵盤に重なるようにリード・オルガンのような形のプッシュアップ・ピアノ・プレーヤーを置きます。65本または88本のやわらかい皮で覆われた棒がピアノの鍵盤を叩いて演奏します。

|

|

グランドピアノの前に置かれたプッシュアップ・ピアノ・プレーヤーです。これはプレーヤーのペダルで演奏に必要な動力を作っていたタイプです。

古い絵葉書の一部からのコピーです。

プッシュアップ・ピアノ・プレーヤーの写真です。

この写真は東京都新宿区にある民音文化センター、民音音楽資料館の好意で撮影したものです。

|

1902年に発表されたエオリアン社 ( The Aeolian Company )のピアノラ ( Pianola )とウェルテ ( Welte )のフォルゼッツァー ( Vorsetzer )が有名です。200万台以上も作られたプレーヤー・ピアノの膨大な生産量の影に隠れてしまい、日本ではほとんど知られていない自動演奏楽器です。サイト・オーナーも数年前に一回だけ大阪市住之江区の骨董店で故障していて演奏できないものでしたが65ノートのプッシュアップ・ピアノ・プレーヤー(ピアノなしの状態で)を見たことがあります。残念なことにその折にはカメラが手元に無かったので写真撮影ができず、悔しい思いで睨んでいました。

何年か後にMBSI日本支部の大会で民音音楽資料館を訪れるチャンスがあり、ようやく懸案のプッシュアップ・ピアノ・プレーヤーの写真を撮影できました。

プッシュアップ・ピアノ・プレーヤーはこのサイトの主題であるオルゴールからかなり離れた自動演奏楽器ですので、サイト・オーナーにとってあまり得意な分野ではありません。

|

ビューイング ( viewing )

g064 G0633 掲載 2005/4/19

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0117の記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

フォト・プレーヤー ( photo player or fotoplayer )

g064 G0641 掲載 2007/4/24

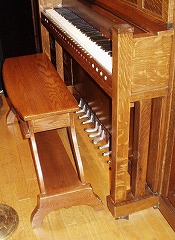

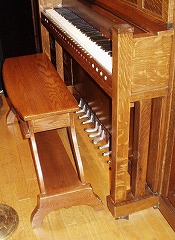

フォトプレーヤーとは主としてサイレント映画(音声が入っていない初期の映画)に、付随音楽や効果音をつけるために映画館で使用されていた自動演奏楽器です。写真のように中央のキャビネットにはピアノ型の鍵盤とペーパーロールを操作する部分()、効果音を出すためのペダルや押ボタンなどが組み込まれていました。左右のチェストにはオルガンパイプ、パーカッションその他の効果音や擬音を出す装置が組み込まれていました。

|

|

中央のキャビネットに鍵盤とペーパーロールが組み込まれています。そのキャビネットの上に見える丸い物は観客の反応を観察するための鏡です。

これは1920年ウーリッツァー社製のStyle O (オー)と呼ばれるフォトプレーヤーです。

この写真は神戸市六甲山にあるホール・オブ・ホールズ六甲の好意で撮影したものです。

パイプオルガンの椅子のような長い椅子が設置されています。たくさん有るペダルと鍵盤の手前の白い押ボタンは効果音や擬音を出す装置を動かすためのものです。

|

このようなフォトプレーヤーを供給したのはすべてアメリカの会社で、次の3社が有名です。

The American Photo Player Co.,

シーバーグ J. P. Seeburg Piano Company

ウーリッツァー The Rudolph Wurlitzer Co.,

ホール・オブ・ホールズ六甲では毎日16mmの映写機を使って、バスター・キートン(Buster Keaton)主演のドタバタ喜劇を、サイレント映画 + フォトプレーヤーで実演して見せてくれます。ピアノやオルガンによる伴奏はすべてペーパーロールで制御され、キュレーターの女性は効果音を出すペダルや押ボタンを操作するだけです。

初期のサイレント映画はオペラなどの興行も行われる普通の劇場で上映されていました。プロセニアムアーチの奥、緞帳の部分にスクリーンが吊るされ、フォトプレーヤーはオーケストラピットの中にスクリーンに向かって設置されていて、演奏者は映画の進行を見ながら操作していました。

フォトプレーヤーの仕様書によると下記のような音が組み込まれていました。

通常の小型パイプオルガンと同じような種類のパイプ群

・ディアパソン、オーボエ、プリンシパル、トレモロ、エコー、

オーケストラエフェクト

・パイプ全体が音の強弱をつけるためのスウェル装置と呼ばれる

演奏中に扉を開け閉めできる装置の付いた箱に入っていました。

リードオルガン

6種類のストップ(音色)

自動演奏ピアノ

効果音

オーケストラベル、ピストル、ガトリングガン(初期の機関銃)、バスドラム、

シロフォン、電信のキー音、火炎の燃え盛る音、シンバル、雷の音、

ドアのベル、電話のベル、教会の鐘、鳥の歌声、風の音、トライアングル、

カウベル、タンバリン、カスタネット、サイレン、蒸気船の汽笛、

蒸気機関車の汽笛と排気音、自動車のホーン、木魚!

|

プラーバナンス ( provenance )

g064 G0634 掲載 2005/4/19

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0117の記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

ブラン ( blanc )

g064 G0638 掲載 2005/10/27 改訂1 2014/5/4

blancを原語のフランス語で発音するとブランとなります。これを英語読みにするとブランクとなります。ここではオルゴールの研究が盛んな英語圏に敬意を表してブランクと表記しましょう。

スイスのにはたくさんの小規模なのメーカーがありました。当然小さな企業(と言うよりも個人工房に近い)ではすべての部分品を自社で製造できる能力はありません。で最も大切な要素は編曲です。人気のある曲でオルゴールを企画し、優れたが特徴のある音楽を提供すれば企業として安泰であったわけです。

小さなオルゴール工房の経営者としては面倒な機械部品の製造に力を注ぐよりも、出来合いのメカニズム部分(ブランクという名で取引されていました)を買ったほうが楽です。そこでメカニズム部分だけを作る専業のやや大きな会社ができました。最終組み立てをやる工房はの調律と編曲したデータに従ってにを植え込むことに全力を注ぎ込めました。しかも櫛歯は半完成の状態で買えましたし、ピンの植え込み作業は主として主婦が家庭でできる副業でした。

通常ブランクとして取り引きされていたのは、、ピンを植えていない、の4点から成っておりました。時にはスプリング・モーターの中身のスプリング無しとか、シリンダーの無しの状態で取引されることも良くありました。 スプリングは演奏する曲の長さに、スネイル・カムの段数は演奏する曲の数によって決められますので、工房で最終的に加工して組込まれることもあったためです。

ブランクには仕様に従って管理のためのコード・ナンバーが付けられ、通常ベッド・プレートの低音側の端に刻印されています。シリンダー固有のコード・ナンバーは一番ギアの側面に刻印されています。ブランクのコード・ナンバーは大体各部品の垂直な面に刻印されています。そのため分解しないと目に触れないことが多いようです。このコード・ナンバーの持つ意味に付いての研究は全くされていません。

代表的なブランク・メーカーは下記の通りです。当然ですがブランクを作っていた会社は完成品も製造していました。

Rossel 1821年に最初にブランクの製造をジュネーブで始めたと言われています。

Billon 1844年頃からジュネーブでブランクを製造していました。1862年までは

最大のブランクの供給業者でした。サントクロワ村との取引量も大き

かったようです。

Karrer at Teufental Aarauの近くで櫛歯とともにブランクも製造していました。

パイラードもブランクを手掛けていました。

|

|

|

|

|

|

プレビュー ( oreview )

g064 G0635 掲載 2005/4/19

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0117の記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

プレーヤー・ピアノ ( player piano )

g064 G0639 掲載 2005/9/4

プレーヤー・ピアノは長短の穴の形で演奏する楽譜を記録されたペーパーロール()を空気の負圧で読み取って演奏するものです。電気モーターが強力な鞴(フイゴ)を動かして大きなリザーバー(タンク)に真空を作ります。鍵盤の数だけリザーバーからチューブがペーパーロールの下まで来ており、ペーパーロールの穴から空気がチューブに吸い込めたときだけ別の小さな鞴を動かしてフェルトのハンマーでピアノ線を叩いて音を出すのです。

プレーヤー・ピアノの中でも特に安価な足踏み式のものは200万台以上が販売されました。

方式としてピアノ(主としてアップライト型ピアノ)の前面に組み込まれた良く見られるタイプと、鍵盤の上にかぶせるようにセットするタイプ()がありました。

|

|

アップライト型ピアノの正面、蝋燭を立てている燭台の間に挟まれている扉の部分の中にペーパーロールがセットされます。たくさん作られたプレーヤー・ピアノの典型です。

この写真はファミリア北野坂コレクションの好意で撮影したものです。

|

プレーヤー・ピアノはこのサイトの主題であるオルゴールからかなり離れた自動演奏楽器ですので、サイト・オーナーにとってあまり得意な分野ではありません。

|

ペディメント ( pediment )

g064 G0637 掲載 2005/5/2

縦型のでの上に取り付けられている装飾部分をペディメント(またはギャラリー)と呼びます。装飾だけではなくて時計を組み込んだものも多く作られました。のものによく見られる手摺のような形のものは特にトップ・レールやクラウンと呼ばれることもあります。

ペディメントの形は各社各様で、眺めていると面白いものです。ディスク・オルゴールのケース、ペディメント、は専業のメーカーがあったようで、ライバル関係にあったとが全く同じデザインのものを採用するといった場面もありました。

ペディメントは木のダボ(突起)でケースの上に差し込まれているだけで、容易に取り外せました。オルゴールのケースを物置にした場合、ペディメントは邪魔になるので取り外して別のところに保管、紛失するということがよくあったのでしょう。ペディメントが無いとかという例は多いようです。

日本のあっさりとしたインテリアにはゴテゴテとしたペディメント、特にややこしいデザインの時計(おそらく壊れている)が付いたものなどは似合わないのではないでしょうか?

|

|

オルフェニオン社製194型 ディスク・オルゴール

サイズ 高285cm 幅93cm 奥行63cm 194ノート

極端に立派なペディメントが載っているため高さが2.85メートルもあります。

出典 カタログ・リプリント Ernst Holzweissig Nachf 1898年 P30

レジーナ社製 オーケストラル・レジーナNo.4

サイズ 高198cm 幅97cm 奥行37cm

シンプルなデザインのトップ・レールが載っている。

出典 カタログ・リプリント Regina Music Box

|

|

ベル ( bell )

g064 G0636 掲載 2005/12/07

を作っている人たちの間で、何か変わったことをやって売上を伸ばそうと工夫するのは自然の成り行きでしょう。そういう工夫の一環としての端に、裏側にベルを鳴らすための梃子(レバー)を取り付けた短い櫛歯を追加して、櫛歯の演奏の味付けとして演奏中に櫛歯と同時に鳴らそうというものです。

最初のころベルは遠慮深げにの下側に隠されていました。つまり上からは見えないわけです、このようなタイプをヒドン・ベル( )と呼びました。このベルの動きは見ていても楽しいので、間もなく櫛歯の上に見えるように配置されるようになりました。これをベルズ・イン・ビュー( bells in view )と呼びます。そしてベルを叩く棒であるストライカー( striker )の先端には蜂や小鳥の形をした装飾的なものが取り付けられるようになりました。ストライカーも単なる棒ではなくて、エキゾチックな中国人(マンダリン mandarin )の人形が両腕でベルを叩くものも作られました。

当初のベル・ボックスは丁寧に作られた良質の物もありましたが、品質劣悪なオルゴール(たとえば貧弱な櫛歯に3個だけの同じ高さに調律されたベルが付け加わり、櫛歯の音が聞こえないぐらいベルの音が大きく派手)も多く作られました。

|

|

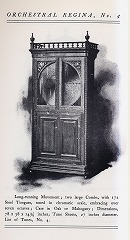

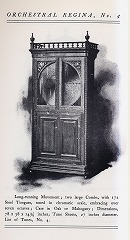

ベルズ・イン・ビューであるシリンダー・オルゴールの例。

左側 カタログ・リプリント G. Baker-Troll & Co., P27

右側 撮影記録なし。

左側 製のソーサー・ベルがつけられたの例。

撮影記録なし。

右側 グロッケン・シュピールが取り付けられた製アップライト型の・オルゴールです。

この写真は神戸市六甲山にあるホール・オブ・ホールズ六甲の好意で撮影したものです。

|

パブやホテルのロビーなどに設置された娯楽用の機械であるディスク・オルゴールも華やかな音が好まれたのでしょう。シリンダー・オルゴールと同様に早くからベルつきのオルゴールが作られていました。

ディスク・オルゴールのベルは3種類作られていました。

ソーサー・ベル 小さなお椀を伏せたような最も一般的な形。

グロッケン・シュピール 細長い薄板で出来た鉄琴のような形。

細い金属製のパイプで出来たもの。ロッホマン社の物が代表的。

サイト・オーナーは3種類とも聞いたことがありますが、ソーサー・ベルはどうも音が櫛歯の音と比較して大きいような気がします。その中で製の大型アップライト・オルゴールでソーサー・ベルつきのものは編曲が優れていて聞いていても大変楽しい気分にさせてくれます。その例は萌木の村で発売しているCDで聞くことが出来ます。ロッホマン社製の大型ツイン・ディスクのチューブラー・ベル付きアップライト・オルゴールは素晴らしい音がします。サイト・オーナーが聞いたオルゴールの中でベスト3に入るでしょう。

のディスク・オルゴールでベルつきは大きなオルゴール・メーカーがすべて製造しました。しかしあまり売れなかったのか今となっては珍品に属するものです。でベル付きは、ポリフォン社が作ったと呼ばれるものだけです。

ベルつきのオルゴールはベルの音のボリュームと櫛歯のボリュームのバランスがなかなか取れていないように感じます。調整すればよくなるのでしょうが、ベルの音が櫛歯の音を圧倒しているものが多いようです。ただし例外もあります。堀江オルゴール博物館に収蔵されているサーペンタイン・ケースに入ったヒドン・ベルのオルゴールはすばらしい音がします。ベルとドラムが付いているのですが、ドラムをオフにして演奏(1曲目と2曲目が良い編曲です)すると微かに(櫛歯よりも音が小さいぐらい)聞こえるベルの連続音は感動モノでした。

|

ビッド ( bid )

g064 G0632 掲載 2005/4/19

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0117の記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

|