ビン, ディスク・ビン ( disc bin )

g062 G0612 掲載 2005/4/30

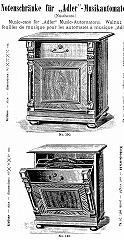

でを収容する箱をディスク・ビンと呼びます。のディスク・オルゴールは、同じ様式のビンの上に置かれている場合が多いです。ただしアップライト型の営業用オルゴールはパブなどにおかれていたものが多く、ビンはしばしば酔っ払いに蹴っ飛ばされたことでしょう。のビンと思われるものは状態が極めて悪いもの多いようです。きれいなビンが付いているものはほとんどがと思って間違いないでしょう。日本でもリプロダクションのビンは製作依頼できます。

サイトオーナーはアップライト型ディスク・オルゴール用のビンにディスクを収容するのは好みません。ディスクを収容する部分の底を見れば折れたがいっぱい溜まっております。ディスクを入れる時にディスクの端に近い部分を別のディスクが接触しながら入っていくためです。必ず表と表が触れ合うような向きに入れるべきです。

|

|

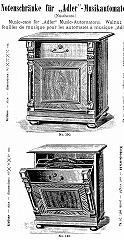

左は代表的なデザイン()のディスク・オルゴール用ビンです。取手を手前に引くとディスクを収容する部分が現れます。

出典 カタログ・リプリント Ernst Holzweissic Nachf 1898年 P24

いろいろなデザインのディスクお整理する棚やケース。

紙製のアルバムのようなものも作られていました。

出典 カタログ・リプリント Ernst Holzweissic Nachf 1898年 P126、129、130

|

の交換用シリンダーを収容する箱はビンと呼ばれていません。

|

ピン ( pin )

g062 G0602 掲載 2005/4/10 改訂1 2006/6/13

この部品の形状や位置などについはをご覧ください。

ピン( Pin )とは針です。つまりのに植え込まれた多数の短い針です。ということでシリンダー・オルゴールの最も簡単な構造をした部品です。一見とるに足らない部品ですが結構お話することがあります。

シリンダー・オルゴールがをやってしまった場合とかシリンダーを落下させてしまった場合などには、曲がったり折れたりしたピンを修理しなければなりません。ピンの高さはそろっていなければなりませんので一部だけを修理することはできません、全てのピンを一度に取り替えることになります。この作業は( repinninig )と言い、シリンダー・オルゴールの作業の中で最も根気の必要な(頼めば高価な)作業となります。Dave and Carol BeckもしくはNancy Frattiがこの作業を引き受けてくれます。納期は3〜4ヶ月で費用は標準的な太さのシリンダーで長さ1インチ当たり59〜62US$程度です。手順としては下記のようになります。わずかな本数のピンが(わざと)曲げられている場合は、誤って打ち込まれたピンを曲げて櫛歯に当らないようにした可能性もあります。この場合、演奏はこのままで上手くできているはずなので修正してはいけません。

1 シリンダーをムーブメントから取り外す。

2 シリンダー内面に流し込まれていたをバーナーで加熱して熔かして流

出させる。

3 シリンダーの内側を補強していたを取り出す。

4 シリンダーを希硫酸の中へ漬けて一昼夜かけてピンを溶解させる。

5 一本一本(大きなシリンダーだと数千本になります)ピンを植えていく。ピンの

穴の周囲に印がついている場合、その穴は間違って開けられた穴である可能性が

あるので和声関係を確認してからピンを打ち込む、又は打ち込まないこと。

6 全てのピンが打ち込まれたら精度の高い旋盤(または)にシリンダーを取

り付けて高速回転させ、刃物台に取り付けた油砥石でピンの高さが同じになるよ

うに研磨する。この作業をシェ−ビング( shaving )と言う。

7 ディバイダーを元に戻す。

8 セメントをシリンダー内部に入れる。

9 旋盤にシリンダーを取り付けてから、シリンダーをバーナーで加熱しセメントを

融解させる。

10 セメントが冷えて固まるまで高速回転させ遠心力でシリンダー内壁にセメントを

固着させる。

シリンダーに植え込まれた全てのピンを上方向に少し( 15°〜20°程度 )曲げるということが、後期のシリンダー・オルゴールで良く行われていました。これをレイキング( raking )と呼びます。この作業のメリットについてはまだ議論があるようです。サイトオーナーは実例を良く見ますが、なぜそのような手間のかかることをやるのか良くわかりません、もう少し文献に当たってからEssayで報告する予定です。

|

|

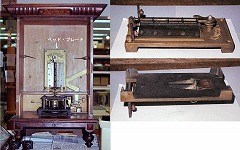

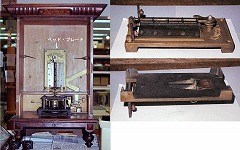

左はシリンダーにピンを打つ穴を開けるための工具です。

この写真は静岡県伊東市にある伊豆オルゴール館の好意で撮影したものです。

小型シリンダーのシェービングを行う専用機です。油砥石を手で保持しながらツールレストに載せてピンの長さをそろえます。

この写真は東京都文京区にあるオルゴールの小さな博物館の好意で撮影したものです。

|

ピンの長さで音の強弱を表現するがありました。長いピンを用意すれば確かに強い音(フォルテ)が出ます。このタイプのオルゴールをリピニングした場合、ピアノフォルテであるということに気づかない職人は全て同じ高さになるようにピンを研磨してしまいます。このようにして珍しい方式のピアノフォルテ・オルゴールは一見修理ができたように見えながら破壊されてしまったというケースが多いと思われます。残念なことにサイトオーナーはこのタイプの、ピアノフォルテ・シリンダー・オルゴールを見たことがありません。

チェコやウイーンで作られていたいわゆるのシリンダー・オルゴールは長いピンが特徴の一つに挙げられます。通常のスイス製のオルゴールのピンと比べて約2倍の長さを持っていました。

通常ピンはシリンダーに細いドリルで穴を開けて、小さなハンマーでピンを打ち込むというのが標準的な技法です。日本の三協精機が作っている18N型( 18の小型オルゴール )の一部にシリンダーの生産性を上げるためにシリンダーの接線方向に刃物をぶつけてピンに相当する部分を起こすという技法で作られたものがあります。三協精機の技術者が「切り起こし」と表現されたのを聞いたことがあります。

という小型のオルガン( というよりもハーモニカ )が組み込まれたオルゴールがあります。オルガンを演奏するためにはバルブを一定時間開いて空気を送らねばなりません。つまり一本のピンではなくてホッチキスの針のようなピン(ブリッジと呼ばれるようです)になります。これのリピニングはかなり難しい作業です。

ピンに注油するとピンと櫛歯の先端()の寿命を延ばし軋み音を減少させる効果があります。接触点の面積はきわめて小さいので接触時の圧力は大きいです。したがって使用する油はエンジンオイルのような重質の油が推奨されます(”Cylinder Musical Box Technology” H.A.V.Bulleid著Almar Press 1994年)。油をガラスか紙片につけて回転するシリンダーに接触させて注油します。油の量はきわめて少量でなければいけません。油が多いと埃を呼び込んで問題を起こします。

|

ファット・シリンダー ( fat cylinder )

g062 G0613 掲載 2005/9/30

で特にの直径が大きなものをファット・シリンダーまたはシック・シリンダー( thick cylinder )と呼びます。このタイプのオルゴールでシリンダーが一回転する間に2曲演奏するものがによって数多く作られました。2曲演奏のものを( two tunes per turn )と呼びます。

どの程度の大きさを以ってファットと呼ぶのでしょうか。スイスのメーカーの間では1840年以前に15インチより長いシリンダーで直径が24 ligues ( =2インチ1/8、5.4cm ) 以上で1分演奏するものがファットとされていたようです。を製造しているメーカーも同じような基準を持っていました。

後にシリンダーの直径が2インチ7/8や3インチ1/4のファット・シリンダーも作られました。の間隔を詰めてシリンダーに打ち込み、シリンダーの回転速度を遅くすればシリンダーの直径を大きくしたのと同じ効果が得られます。シリンダーの直径を大きくしたのは製造がより簡単になる(シリンダーの回転速度を上げられるので、ピンの打ち込み精度が要求されない)ためと、太いシリンダーによる見た目の豪華さを狙ったのでしょう。

|

|

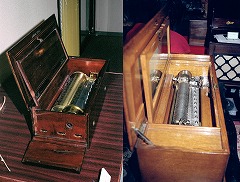

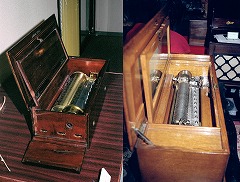

ファット・シリンダーと呼ばれてもよいオルゴールは一目で判定できます。ケースや櫛歯と比べて明らかにシリンダーが太いのです。左側がファット・シリンダーで、シリンダーがオルゴール全体に占める割合がよくわかります。

残念ながらどちらも撮影記録が残っていません。

|

|

ファンシー・グッズ ( fancy goods )

g062 G0614 掲載 2005/6/14

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0503の記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

フォールディング・トップ ( folding top )

g062 G0615 掲載 2005/7/18

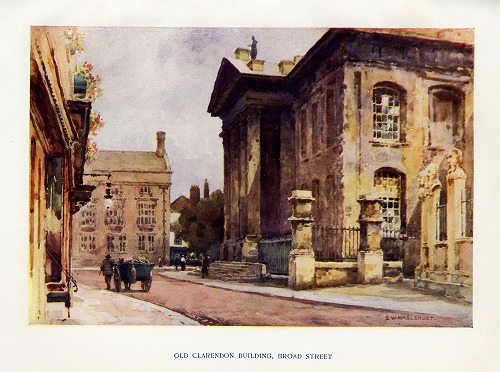

フォールディング・トップ型とは下の写真のような形のオルゴールで、本来は大きなが演奏できる家庭用のコンパクトなものというコンセプトで開発されました。カスケット・モデル( Csaket Model )、アコーディオン・トップ( Accordion Top )、コフィン・モデル(Coffin model つまり棺桶ですな)とも呼ばれていました。

大きなサイズのディスク・オルゴールは家庭用としてはかなり贅沢品であったためか生産量はあまり多くありませんでした。

|

|

これは製27インチのフォールディング・トップ型ディスク・オルゴールでStyle6と呼ばれたものです。このオルゴールには珍しく純正の(手前にではなくて右側に扉が開きます)が付いています。

この写真は東京都文京区にあるオルゴールの小さな博物館の好意で撮影したものです。

これは製24インチのフォールディング・トップ型ディスク・オルゴールでStyle52 Carmen(カルメン)と呼ばれたものです。上の写真は蓋が閉じられているところ、演奏するときは下の写真のように両側の蓋を開いてディスクを支えるようにします。

同じデザインで付きのフォールディング・トップ型ディスク・オルゴールはStyle49C Emerald()と呼ばれました。

この写真はどちらも、ある個人コレクターの好意で撮影したものです。

|

このタイプを最も多く生産したのはレジーナ社です。レジーナ社は27インチの大きなディスクを使う家庭用のStyle6(フォールディング・トップ型ディスク・オルゴールで最も多く作られた)と、営業用でのStyle7を生産しました。写真と説明はDavid BowersののP201右下参照。また一回り小さい20インチのディスクを使うStyle26(家庭用)とStyle27(営業用)も生産しましたが、こちらは27インチのものと比べて少数(1/7程度)でした。写真と説明はDavid BowersのエンサイクロペディアのP199右上参照。その音楽についてはいろいろ議論があるのですが、20インチのほうが27インチと比べて優っているという評判が強いようです。

ポリフォン社も同じコンセプトで僅かな台数を生産しました。大きな24インチのディスクを使うStyle52(写真と説明はDavid BowersのエンサイクロペディアP158左上参照)の生産量は僅かです。サイト・オーナーはので一度見たことがあるだけ(いや近所のコレクターが1台持っていました)です。もう一つは22インチのベル付きでStyle49C( Emerald Polyphon )と呼ばれていたもので日本にも数台輸入されています。この写真と説明はDavid BowersのエンサイクロペディアP156右上参照。

のをアメリカが輸入してアメリカ製のに収めて販売されたにも極少数ですがフォールディング・トップ型がありました。それは26インチのディスクを使う大きなもので、写真と説明はDavid BowersのエンサイクロペディアP122左上を参照してください。サイト・オーナーはこのタイプのステラ(写真でも)を見たことがありません。

|

フュージ・ドライブ ( fusee-drive )

g062 G0616 掲載 2005/6/2

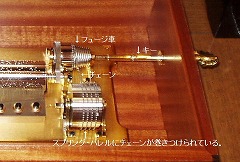

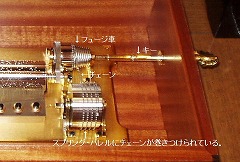

の力をに伝える方式の一つで、ごく初期のによく採用されていました。写真で見られるようにスプリング・モーターを収容している箱(写真の下の部分で香箱とかスプリング・バレル、スプリング・モーター・ハウジングと呼ばれる)にチェ−ンの一端が巻きつけられて固定されており、チェーンのもう一つの端は直径が徐々に変化する漏斗状の滑車(溝は同心円ではなくて渦巻状です)に巻きつけられて固定されています。直径が徐々に変化することによってスプリング・モーターの力(トルク)が平準化されるわけです。

このメカニズムはオルゴールに先立って古い時計の動力部分によく採用されていました。詳しい説明はオルゴールの世界ではなくて古時計の世界(これの研究をHorology オロロジィと呼ぶそうです)の方が適任であると思います。

|

|

小型オルガンが組み込まれた古いの木製のバレル(シリンダーです)を動かすための大きなフュージ・ドライブです。手前にスプリング・モーター・ハウジング、奥にフュージ車、そして双方をつなぐチェーンが見えます。ガバナーはフュージ車の上で斜めになっているのが見えます。

この写真はある個人コレクターの好意で撮影したものです。

ごく最近になってが作ったフュージ・ドライブのオルゴールです。オシャレな長い装飾付きのが見えます。

フュージ・ドライブのメカニズムがよく見えます。

この写真はある個人コレクターの好意で撮影したものです。

|

こんな細くてか弱いチェーンで200年もの間、強大なスプリング・モーターのトルクに耐えてきたものだと感心します。このシステムがオルゴールのごく初期にしか採用されなかったのは、オルゴールの大型化に伴うトルクの増加があったためでしょう。

参考文献 メカニズムの事典 理工学社 1993年 P119

|

プレロディアニク ( plerodienique )

g062 G0617 掲載 2006/3/18

の型式の一つで、長時間途切れることなく演奏を続けられるように考案されたオルゴールです。Aliberc Jeanrenaudによって発明(1882年特許)され、パイラード社によって生産されていました。

1本のシャフトが2本のを少しだけの隙間を残して貫通しているもので、各々のシリンダーにとによる曲目変更システム(つまり2組)が付いています。シリンダーが1回転した後で普通のシリンダー・オルゴールのようにシリンダーをスライドして次の曲に移りますが、2本のシリンダーがスライドするタイミングを違えてあるのであたかも長時間連続して演奏が続いているように聞こえるわけです。つまり右側のシリンダーがスライドする間(この間は右側のシリンダーは演奏していない)は左側のシリンダーが演奏を続けています。

このタイプのオルゴールはシリンダーを別々にスライドさせるため、当時としては高度な工作精度が求められました。このタイプは全てかなり大型で高価なものでした。編曲は左右のシリンダーを使って豊かなユニゾンで演奏するのようなものが多いという特徴があります。

|

|

この写真は山梨県北杜市にある萌木の村博物館ホール・オブ・ホールズの好意で撮影した大きなのプレロディアニクです。

|

日本では山梨県北杜市にある萌木の村博物館ホール・オブ・ホールズに大きなインターチェンジアブルのプレロディアニクが収蔵されていて、その録音もCDで販売されています。Bibliography → 「CD,ビデオ、レコードカタログ」 → 一覧表の81番目に掲載されている「株式会社萌木の村」が1989年に発売したHD-108のCD、「森のコンサート プレロディアニーク」で演奏が紹介されています。また東京都文京区にあるオルゴールの小さな博物館には珍しい少し小振りなサイズのプレロディアニクが収蔵されています。兵庫県西宮市にある堀江オルゴール博物館には巨大なプレロディアニクが収蔵されています。

この方式のオルゴールは生産量が極めて少なく、貴重で高価なものです。サイト・オーナーは1台だけ聞いたことがありますが、シリンダーが左右別々にスライドする瞬間は見ておりません。演奏が始まると長いので、博物館ではあまり鳴らさないのでしょう。次のチャンスにはしっかりと見ておきます。

|

プロジェクション ( prejection )

g062 G0618 掲載 2005/5/1

この部品の形状や位置などについてはをご覧ください。

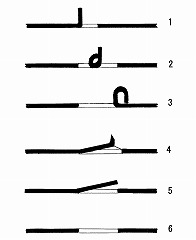

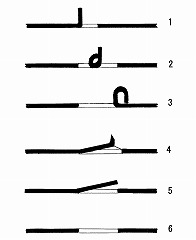

はの裏側に出ている突起をに引っ掛けて音を出すものが大部分です。この突起をプロジェクションと呼びます。その形は特許の関係もあってさまざまなものが考案されました。

1.はで最初のディスク・オルゴールに採用されたプロジェクションの断面形状です。強度的に問題があってすぐに2の形状へ変更されました。

2.はシンフォニオン社によって考案されたプロジェクションの断面で突起部と支持部の2つから成っています。幅の狭いプロジェクションを作ることができたので、ディスクの直径が小さくても多くのプロジェクションを打ち出すことができました。しかし細いということは強度的な問題を残しておりました。

3.は最も一般的なプロジェクションの断面形状です。、などたくさんのメーカーが採用しました。シンフォニオン社も大型機になるとこのタイプになりました。

4.はスイスので作られたミラというブランドで採用されたものです。凹みの先端が飛び出しているような形状でした。怪我をしやすい形状です。現在アメリカの氏は似たような形状のプロジェクションでのディスクを作っています。3.の形状のディスクもこの4.の形状のプロジェクションで製作していますが、演奏の上では何ら問題はありません。

5.はオルフェニオン社で使われていた形状です。断面形状は「おろしがね」“cheese grater”にそっくりでした。

6.はプロジェクションが無くて穴だけ開いているものです。スイスで作られたディスク・オルゴールの一部(、ハルモニアなど)に採用されていました。

|

|

1. シンフォニオン社初期のシングル・タブ

2. シンフォニオン社の標準型

3. 最も多くのメーカーによって採用された標準型

4. メルモード社製のミラで採用されたタイプ

5. オルフェニオン社のもの。

6. メルモード社製のステラで採用されたプロジェクションの無いタイプ

左はシンフォニオン社が開発したディスクをパンチする方法の特許図面です。プロジェクションはFig.2の断面図のように突起( a )と支え( b )から成っています。適切な断面形状の刃を素材を通してFig.3の下型に押し込むと、1回でプロジェクションが形成されます。

出典 カタログ・リプリント Symphonions 1894年に掲載の特許に関する図面

|

のディスクのプロジェクションはよく折れています。に乱暴にディスクを入れると必ず外側に近い部分のプロジェクションが折れます。1本のプロジェクションが折れると音が一つ演奏できなくなるわけですが、少しぐらい無くなっても人は検知することができません。

David BowersののP106にいろいろな種類のプロジェクションの写真が掲載されていますのでご覧ください。

|

ベイカー・トロール ( Baker-Troll )

G0619

ただ今執筆中です。メールで督促していただきましたら、この項目のUpLoadを急ぎます。

|

|

|

|

ベッド・プレート ( bed plate )

g062 G0620 掲載 2005/9/2

この部品の形状や位置などについてはをご覧ください。

ではすべての部品が載せられている基礎の部分をベッド・プレートと呼びます。初期には真鍮(シンチュウ 銅と亜鉛の合金Brass )の鋳物(熔かした真鍮を、砂を固めて作った型に流し込んで作ります)で作られていました。後期には砂型による鋳鉄の鋳物(熔かした鋳鉄を、砂を固めて作った型に流し込んで作ります)で作られたものもあります。

では周辺の部分品が載せられている部分をベッド・プレートと呼びます。通常は砂型による鋳鉄の鋳物です。後期に作られたものには鋼材の厚板を工作機械で削って作られたものもあります。イラストはをご覧ください。

ベッド・プレートのような複雑な形状をした鋳物は、作ってから何ヶ月も放置しておいて残留応力を取らねばなりません。表面には金色や銀色の塗装が施されています。リストアする際に再塗装するのに適当なOld Gold(いぶし金?)という色のおしゃれなラッカーがアメリカのNancy Fratti 氏のPanchronia Antiquitiesから販売されています。

|

|

シリンダー・オルゴールを分解した状態です。中央にベッド・プレートが見えます。

この写真は長野県下諏訪にある諏訪湖オルゴール博物館奏鳴館の好意で撮影したものです。

ポリフォン104型・オルゴールのベッド・プレートです。裏側を見ると砂型鋳物で作られているのがわかります。

「あとりえ・こでまり」で作業中に撮影。

|

|

|