ジュネーブ ( Geneva )

g034 G0337 掲載 2006//

ただ今執筆中です。メールで督促していただきましたら、この項目のUpLoadを急ぎます。

|

|

|

|

ジュノー ( Junod )

g034 G0336 掲載 2006/5/31

ジュノー 一族はの開発ではスイスのでもっとも創造的な人たちでした。彼らの活躍していた時代(1814年〜1910年頃まで)のサント・クロワ村はスイスの山の中の小さな村で、小さなオルゴール工房同志の関係もかなり濃密でした。同じ商工会議所( SIC Societe Industrille et Commerciale )に所属し、お互いに姻戚関係でもあり、部品や、などを融通しあったりしていました。

ジュネーブでフランソワ・ニコル( Francois Nicole )とともにジュノー家の人々、サミュエル( Smuel ),サロモン( Salomon ),イサック( Isaac )はオルゴールの製造技術を身につけました。ナポレオンが公布した大陸封鎖令による輸出不振のためにジュネーブを離れて、そのノウハウをサント・クロワ村に広げました。1814年ごろにサミュエル・ジュノーはサント・クロワ村で初めてに組み込んだシリンダー・オルゴールの製造を開始し、その活動は1830年ごろまで続きました。

アルフレッド・ジュノー( Alfred Junod )が工房をサント・クロワ村に構えたのは、シリンダー・オルゴールの生産においてかなり後期の1884年12月24日です。アルフレッド・ジュノーは1887年に2本のシリンダーを持つの特許をとりました。デュプレックスには前後にを並べるパラレル型と横に一本のシャフトで串刺しにするインライン型とがありましたが、ジュノーの工房ではどちらも生産していました。

1893年ごろにドイツで台頭してきたに対抗するために( Alexsandra )と名づけられた安価なを開発しました。これはシリンダー全体を交換するのではなくて、シリンダーの表面の筒(ちょうどシャツの袖のようになっている)を交換するものです。

1890年にジュノーは( Orphea )というシリンダー・オルゴールを開発しました。これは破損するとという重大な結果を招くを、の下に設けてより安全(ガバナーに物がぶつからない)に操作できるタイプです。

1896年にアルトゥール・ジュノーは破産一歩手前だった会社( Junod-Aubert & Cie. )の業績を新しく発明した・シリンダー・オルゴールで盛り返そうとしました。しかし会社は破産しアルトゥール・ジュノーは1899年にはオルゴールの仕事をあきらめました。アイデアマンであった彼はその後もいろいろな発明を続けましたが、1904年に病を得て40歳の若さでこの世を去りました。

|

|

|

|

ジュノー一族の工房は創立してから相続、分裂、破産、清算、閉鎖、再開と複雑な歴史を持っています。記録によると1916年ごろまで操業を続けていたようです。

Samuel Junodの個人工房。1814年から1830年までスナッフ・ボックスを作っていました。

アルフレッド・ジュノーの個人工房。後にAlfred Junod & Cie.。

Junod-Aubert & Cie.。JACという商標を持ち、最盛期には6名の従業員を雇っていました。この会社は後に2社に分裂しております。

Junod Freres サント・クロワ村の隣L’AubersonでJunod一族の人たちによって設立されました。ここはあまり高級ではない小型のシリンダー・オルゴールだけを作っていました。

|

シリアル番号、製造番号 ( serial number )

g034 G0330 掲載 2005/4/30 改訂1 2008/9/18

の場合、いろいろな番号が付けられています。に記入されているのは通常製造番号(普通はこちらの方が大きな数字)と(の調律を識別する番号、最低音の側面に手彫りされている場合が多い)です。櫛歯やベッド・プレートには製造番号がよく刻印されています。当時のスイスにはにを打ち込む前の状態まで作って半製品()として、優れたを持つオルゴール・メーカーに納める下請け業者がありました。その場合、下請け業者の整理番号がベッド・プレートに刻印されている場合があります。

シリンダー・オルゴールのシリアル番号は製造された時期の見当をつけるのに重要な役目を果たします。海外のいろいろな文献に製造メーカーのシリアル番号と製造年次のグラフが掲載されています。H.A.V. Bulleid氏著 「」 Almar Press 1994年.

P55

P58 Langdorff

P62 Ami Rivenc

P63

P65 Bremond

P68 Conchon

P72 Ducommun Girod

P76 LEpee

P77

P81

P83 Paillard

製造メーカーのシリアル番号と製造年次のグラフに関する最新の研究成果は,H.A.V. Bulleid氏著“Musical Box Tune Sheet"のの最後のP48〜P63に掲載されています。

P48 B H Abrahams

P49 G. Baker-Troll

P50 B. A. Bremond

P51 F. Conchon

P52 Ducommun Girod

P53 L' Epee

P54 Metert & Langdorf

P55 Lecoultres & Perrelet

P56 Mermod Freres

P57 Mojon, Manger

P58 Nicole Freres

P59 The Paillards

P61 Rebicek

P62 Ami Rivenc

P63 Karrer

|

|

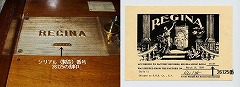

左はレジーナ社製15インチ1/2のオルゴールで、に製造番号の刻印26125が打ち込まれています。

右側は証明書( Regina Certificate )で、このオルゴールは1898年3月10日にR.M.B.co(特別なケースを作っていた会社)宛てにムーブメントだけを出荷したようです。

製オルゴール の刻印。

6枚ある櫛歯のうち最上段左側のもので、左端上部に281609の刻印が打ち込まれています。

共にあとりえ・こでまり所蔵

|

でも同様に製造番号が刻印されているものもあります。この分野に関してはあまり研究がなされていないようです。最大のメーカーであるのにはそのような刻印が無い場合もあるようです。アメリカのについては必ずベッド・プレートに刻印があります。レジーナ社で作られた製造番号台帳がの本部に保管されており、2ドルと写真を送れば出荷年月日と出荷先を書いた証明書( Regina Certificate )を送ってくれます。

|

シングル・コーム ( single comb )

g034 G0334 掲載 2005/5/12

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0428の記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

ストリート・オルガン ( street organ )

g034 G0331 掲載 2005/4/21

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0325記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

スネイル・カム ( snail cam )

g034 G0332 掲載 2005/12/07

この部品の形状や位置などについてはをご覧ください。

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0424の記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

製造番号

g034 G0333 掲載 2005/4/30

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0330の記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

セパレート・ティース ( seperate teeth )

g034 G0335 掲載 2005/5/12 改訂1 2005/9/4

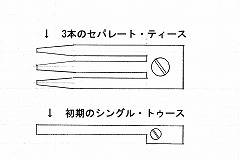

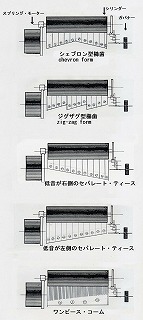

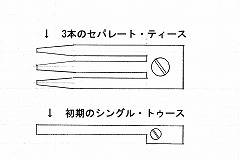

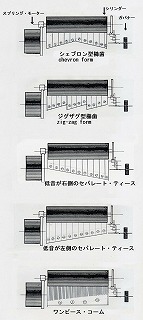

とかというようなオルゴールの黎明期を過ぎて最も初期のが作られていたころ、は1本1本が独立していて真鍮の角材に1本1本がネジで取り付けられていました。つまり72のオルゴールには72本の独立した櫛歯が並んでいました。次の段階では2本の歯が一つの櫛歯を形成するようになりました。つまり72ノ−トのオルゴールは36本の櫛歯のセクションが並んでいました。次第に櫛歯のセクションを構成する歯の数が5本、10本と増えていきました。このような分割された櫛歯のことをセパレート・ティースと呼びます。セパレート・ティースが集まってできた櫛歯をセクショナル・コームと呼びます。最終的には1枚の鋼材で必要な数の櫛歯を作れるようになりました。このような1枚でできた櫛歯をと呼びます。

|

|

10本ぐらいのセパレート・ティースになると止めネジ(コーム・スクリュー)は2本ずつになりました。

1 短い高音が中央に来るセパレート・ティースのシェブロン型(山型)配列です。これは初期のもので1本か2本の歯から成る櫛歯のセクションがたくさん取り付けられているのが通例です。

2 初期のジグザグ型配列のセパレート・ティースです。これは初期のもので1本か2本の歯から成る櫛歯のセクションがたくさん取り付けられているのが通例です。

3 通常とは逆に櫛歯の低音がガバナー側にある配列です。オーストリアやウイーンで作られたのオルゴールは、後にワンピース・コームを採用してからも、この配列を最後まで保っていました。

4 櫛歯の低音が側にあるです。

5 最終的にこの形のワンピース・コームになりました。

|

なぜセパレート・ティースのような面倒な構造になったのかはあまり詳しくわかっておりません。一説には「鋼材が高価だったので失敗しても損害を最小限に留めることができたから」といわれています。ワンピース・コームに長くて細い切れ目を真っ直ぐにたくさん入れて櫛歯に加工するのが困難であったためかもしれません。

このようなセパレート・ティースのシリンダー・オルゴールは極めて古い時代(大体1830年以前)の製品なので、の状態で残っているものは僅かです。当然日本に輸入されているものも本当に僅かです。この時代のシリンダー・オルゴールのシリンダーにはが流し込まれておりません、つまり音がシャラシャラとした軽薄なものになりがちです。サイト・オーナーは音を重要視しますので、どうもまじめにこの辺りのシリンダー・オルゴールを研究する気にならないのは致し方の無いことです。

セパレート・ティース、、なし、そしてシンプルなという初期のオルゴールの特徴をすべて備えたオルゴールの例を兵庫県西宮市にある堀江オルゴール博物館で見学することができます。

|

センター・ドライブ ( center drive )

g034 G0324 掲載 2005/4/29

でを回転させる力を伝える方式は2つあります。ディスクの周辺部分に回転する力を伝える方式はとか、とか呼ばれています。もう一つはディスクの中心に近いところに力を伝える方式で、センター・ドライブと呼ばれる方式です。

センター・ドライブは主として比較的小型の機種によく使われました。センター・ドライブのディスクの最大のサイズ(直径)は13インチ5/8程度です。

センター・ドライブのディスクはドライブ・ターンテーブルに載せられて、プレッシャー・バーで固定されます。ドライブ・ターンテーブルにはディスク・ドライブ・ドグ(通常2本)が立っており、このドグがディスクの中心近くに空けられた穴を介して回転する力を伝えます。下の写真は製のであり、ドライブ・ターンテーブルに2本のディスク・ドライブ・ドグと1本のガイドが立てられています。ディスクにはこのドグとガイドを受け入れる穴が3ヶ所明けられています。

|

|

中央にディスクを乗せるドライブ・ターンテーブルが見えます。センター・ドームの上下に細長い2本のディスク・ドライブ・ドグがドライブ・ターンテーブルに立てられています。ドライブ・ターンテーブルの手前側に1本のガイドが立てられています。

センター・ドライブのディスクをセットしようとしているところです。

2本のディスク・ドライブ・ドグと1本のガイドがディスクの穴3ヶ所を通っているのが見えます。

共にあとりえ・こでまり所蔵

|

|

全舞、ゼンマイ ( sprint motor )

g034 G0319 掲載 2005/4/19

この部品の形状や位置などについてはをご覧ください。

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0305の記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

|