セクショナル・コーム ( sectional comb )

g033 G0321 掲載 2005/9/3

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0335の記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

ゼネバ・ストップ ( Geneva stop )

g033 G0327 掲載 2005/8/19

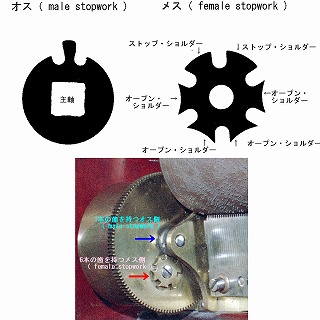

オルゴールに取り付けられたゼネバ・ストップは、の始まりの力が強すぎる部分や終わりの力が弱すぎる部分を使わないで、トルクの一番安定した美味しい部分だけを使って一定のテンポで演奏できるようにするメカニズムです。

|

|

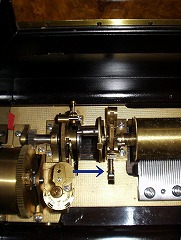

左はマルタ・クロス型( Maltese Cross )のゼネバ・ストップです。

金属(真鍮製が多い)の板でできております。

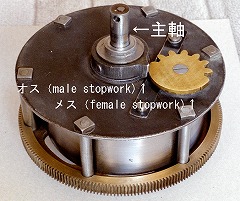

に取り付けられたマルタ・クロス型( Maltese Cross )のゼネバ・ストップです。

この写真はある個人コレクターの好意で撮影したものです。

左はブレゲ型( Breguet )のゼネバ・ストップです。

これは19インチのに取り付けられた厚くて大きなもので、主軸に取り付けられたオス側(MSW)が鉄製、スプリング・モーター・ハウジングに段付ネジで取り付けられたメス側(FSW)が真鍮製です。

スプリング・モーターを安全のために分解に先立って完全にランダウンさせました。これ以上ほどけない位置にMSWが来ていることに注目してください。主軸を時計回りに7回転させると(巻き上げハンドルは減速されているので14回転以上でしょう)スプリング・モーターを一杯に巻き上げたことになります。

あとりえ・こでまりで修復中の104型ディスク・オルゴール。

|

詳しくはEssay016ゼネバ・ストップを参照してください。

|

セーフティ・チェック ( saftey check )

G0322

ただ今執筆中です。メールで督促していただきましたら、この項目のUpLoadを急ぎます。

|

|

|

|

セーフティ・デバイス ( saftey device )

g033 G0323 掲載 2005/4/22

この用語に関してはオルゴール用語集の中にある「」G0322の記事を参照してください。その記事の中では赤字でこの用語を表記しています。

|

|

|

|

セミ・ヘリコイダル ( semi-helicoidal )

g033 G0329 掲載 2006/3/15 改訂1 2006/6/8

の型式の一つで、長時間途切れないで演奏を続けられるように考案されたオルゴールです。

シリンダー・オルゴールはが1回転すると隣の列に打ち込まれているが演奏できるように少しだけスライドするようになっています。この動きはを拡大してご覧ください。シリンダーがスライドする短い間は、でピンを損傷しないように、シリンダーの一部分だけピンが植えられていません。そこで必ず曲と曲の間に空白の時間ができてしまいます。この空白の時間が無いように連続して長時間の演奏ができる3つの方式が考案されました。( helicoidal )、セミ・ヘリコイダル( semi-helicoidal )と( plerodienique )です。

セミ・ヘリコイダルはシリンダーが1回転すると、普通のシリンダー・オルゴールのように隣のピンの列が演奏できるようにシリンダーがスライドします。すべての列の演奏が終わるとシリンダーは櫛歯から後退(櫛歯とピンが干渉しないように)した後に、曲の始まりの部分までスライドして戻されます。

このセミ・ヘリコイダルで主導的なメーカーはフランソワ・コンション( Francois Conchon )でした。またで操業していたD Allardも作っていました。

この方式のオルゴールは生産量が極めて少なく、貴重で高価なものです。東京都文京区にあるオルゴールの小さな博物館に1台収蔵されています。サイト・オーナーはまだこのオルゴールが演奏しているところを見たことがありません。この博物館のオーナーの方は「このタイプの機械の信頼性は高くない。シリンダーが戻るときに故障を起こすと櫛歯のチップの大部分が破損してしまう。」と言っておられます。残念ながらこの記事は文献だけに頼ったものです。

|

|

セミ・ヘリコイダルのオルゴールの外観です。

セミ・ヘリコイダル・オルゴールの特徴となる部分をクローズアップしてみました。

この写真は東京都文京区にあるオルゴールの小さな博物館の好意で撮影したものです。

|

|

セメント ( Cement )

g033 G0304 掲載 2005/4/10 改訂4 2014/3/24

セメントとはのの内側に流し込まれて固化した茶色(または緑色、黒)の物質のことです。当初はほんの少しだけ流し込まれていて、主たる目的はの固定またはその補強だったようです。1825年フランソワ・ニコルの発明によるものですが、すぐ後にこれが音質の改善に劇的な効果があるのがわかり、もっと多量に入れられ厚く(12mm程度)なりました。H.A.V.Bulleid氏の著書によれば多ければ多いほど良い(が隠れるほど)と書いてあります。なぜシリンダーにセメントを入れると音が良くなるかについてはサイトオーナーは説明できません、不思議な現象です。

主成分は松脂(Rosin)、ピッチ(Pitch 要するにコールタール)と細かい砂(1/4mm以下の微細な砂)で、オルゴールを生産していたスイスにはたくさんの針葉樹が生えており、松脂はごく安価に手に入りました。松脂1/3、砂2/3( 園芸用語でsilver sandがベストだそうです )が良い配合率のようです。一説にはが混ぜられているということですが誤りのようです。レペーのオルゴールには特殊な甘ったるい香りのする物質が使われていたようです。

シリンダーにピンを打ち終わったらセメント(まだ固体の)をシリンダーの中へ入れて蓋(エンド・キャップ)をしてから旋盤に横に寝かして取り付け、回転(小さなシリンダーで500RPM、ファットシリンダーで50RPM)させながらプロパン・トーチの炎をシリンダー表面に左右に振りながら当てます。トーチを停止させてはいけません、を赤熱するとピンが軟化してしまいます。融解したセメントは遠心力でシリンダーの内壁に付着して冷却固化します。

セメントが無い初期のオルゴールをする際にセメントを入れる(が損なわれます)か、入れない(音がうつろhollowでシャラシャラしたものtinnyになります)かは悩むところでしょう。H.A.V.Bulleid氏によればほとんどの人がセメントを入れて音をよく( mellowな音 )する方を選ぶそうです。一度博物館でセメントの入っていないごく初期のオルゴール(のものが多い)と、セメントの入っているオルゴールを聞き比べていただければその音質の差がよくわかります。

|

|

シリンダーを立てた状態での断面図です。茶色に着色した部分がセメントです。初期の物はずっと薄く、後期のものは厚くなっています。の最近の製品ではシリンダーがセメントで、ほとんど一杯になっています。

少しシャラシャラした音がする初期型のシリンダー・オルゴールです。初期型の特徴であるやケースの左側から直接飛び出している3本のに注目してください。

この写真は東京都文京区にあるオルゴールの小さな博物館の好意で撮影したものです。

|

しかしオルゴールの小さな博物館で聞いた上の写真の初期型シリンダー・オルゴールはなかなかすばらしい音で演奏していました。確かにセメントが入れられていないようなシャラシャラした音ですが、その音を生かした良い編曲で今までの私の認識を覆すものでした・

参考文献 H.A.V.Bulleid著”Cylinder Musical Box Technology” Almar Press 1994年 P206~208

Mechanical Music Vol.52 #3 May/June 2006掲載のJoseph Roesh氏の記事「Shop Notes} P18~22

この記事にはセメントを入れ替える作業などについて詳細な手順が書かれています。

|

装飾音 ( Grace notes )

g033 G0301 掲載 2005/4/10

アルペジオ(arpeggio) と トリル(trill)

音楽用でない普通の辞典を引くと装飾音は「ハーモニーやメロディーに必要不可欠ではない飾りとしての余分な音符」(Concise Oxford Dictionary 1990)というように定義されています。しかしの世界ではこれが必要不可欠です。楽器の場合はたくさんの演奏家が集まって豪華な音を出す(オーケストラ)とか、音と音との間の空白の時間を絶妙のタイミングで作り出すとかの工夫が有効なのですが、オルゴールの場合はコツコツと事前にが準備した音の数で勝負を決めなければなりません。人の手による演奏(物理的な制約として人の手は2本、指は10本)とは違い、オルゴールは技術的な制約が割と緩やかです。

|

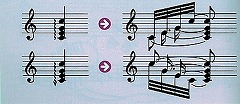

アルペジオ (分散和音) の例

トリル (顫音せんおん) の例

|

左側は記譜、右側は実際の演奏です。和音を短い時間で分散(例で上段は上昇方向に、下段は下降方向に)して鳴らします。一度に鳴らせば単純な音になってしまいがちですが分散させると音が徐々に分厚くなるとともに音の減衰に時間がかかり豪華な音になります。

左側は記譜、右側は実際の演奏です。2度高い音と元の音A続して交代に鳴らします。キラキラとした華やかな音になります。

|

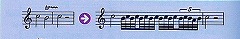

オルゴールでよく使われているのは上記の2つのやり方ですが、グリッサンド、モルデント、ターン(音楽辞典をご覧ください)なども使われています。BGM用として売られているサンプリングデータを用いてコンピューターで編曲したオルゴール曲のCDが単調なのはこの装飾を軽視しているからではないかと思います。

参考資料 やさしい楽譜入門 大橋祐多子著 1993年 西東社

|

|