サブライム・ハーモニー ( sublime harmonie )

g031 G0306 掲載 2005/4/17

の型式の一つで、同じ調律のが2枚から4枚並べて組み込まれたオルゴールです。にも同じような編曲のが2〜4組植えられていて同時に2〜4組の櫛歯を弾いて演奏します。音量も稼げるのですが別の効果を狙ったものです。組になった櫛歯の調律はどうしても全く同じにはならず音色に若干の誤差が生じてしまいます。そのために人の声(全く同じ声の人はこの世におりません)によるコーラスと同じ効果が現れて誤差(ゆらぎ)を含んだコクのある(悪く言えばドスの効いた)音が出てきます。ただし音の高さに関する調整(調律)に誤差があると(唸 ウナリ)が生じてしまいます、つまり周期的に音量が大きくなったり小さくなったりするわけです。

サブライム・ハーモニー・ピッコロと名づけられたオルゴールもありますが、3〜4組の櫛歯を持つサブライム・ハーモニーでそのうちの一つの櫛歯が1オクターブ高く調律されたものです。

あるCDの解説にこの言葉を「崇高和声」と訳したのを発見しました。よく知らない方が翻訳されたのでしょうか?思わず吹き出してしまったのを覚えております。現代でもスイスのがこのタイプの小さなもの(72X2=144ノート)の生産を続けています。

|

|

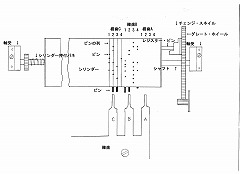

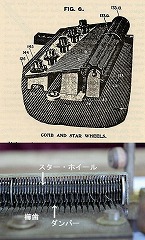

サブライム・ハーモニー・シリンダー・オルゴールのイラスト

同じサイズの2枚の櫛歯が並んで組み込まれている。

出典 カタログ・リプリント G. Baker-Troll & Co., P18

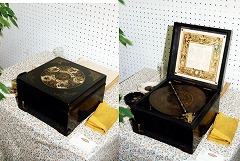

サブライム・ハーモニー・シリンダー・オルゴールの写真

同じサイズの3枚の櫛歯が並んで組み込まれている。

この写真はノフ・アンティークス・シェルマンの磯貝氏の好意で撮影したものです。

|

|

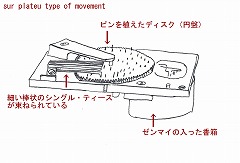

ソ・プラトゥ ( sur plateau )

g031 G0307 掲載 2006/3/20 改訂1 2014/3/24

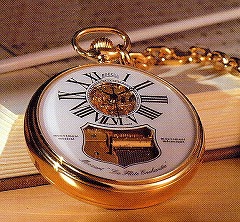

ごく初期のの型式の一つで、懐中時計やのように薄いものに収容するために開発されたタイプです。大きさの制限で低音を出すのには無理があり、音楽的な観点からは優れたものとは言い難いと思います。このようなオルゴールは宝石や貴金属が贅沢に使われているものも多く、当時の裕福な貴族や商人などのステイタス・シンボルというべきものでした。

一般の人に販売するために作られた後世のオルゴールとは違って、一つ一つがオーダーメイドの工房で作られた手工芸品(宝飾品)です。したがって標準的な設計というものはなく、部品の配置、の数や形状など全てにわたってバラエティーに富んでおります。

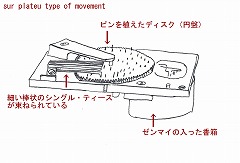

イラストでは櫛歯が円盤の上に1組だけ描かれていますが、円盤の上に2組の櫛歯があるものや円盤の表裏にピンが植えられていて表裏各1組の櫛歯を持つものも作られました。櫛歯もイラストのように1箇所に束ねられているものや、に1本1本分散して並べられているものなども作られました。

|

|

左側がソ・プラトゥのムーブメントです。中央の円盤上にが植えられています。櫛歯は1本1本が並べて束ねられています。このタイプのオルゴールは後継機種に恵まれませんでした。

懐中時計のオルゴールは、左の例のように小型のを組み込むようになり、ソ・プラトゥやは作られなくなりました。

Jacques Boegli社のカタログより

|

このような小型のムーブメントは音も小さく音楽的には地味なもので、あまり日本の博物館には招来されていませんでした。海外のオークションでもなかなか出品されません。サイト・オーナーもこのタイプのオルゴールを手に取って(小さ過ぎてショウケース越しに見ても良くわかりません)見たことがありません。

この動画は東京都文京区にあるオルゴールの小さな博物館がYoutubeに掲載したものです。

|

株式会社 三協精機製作所 ( Sankyo Seiki Mfg. Co., Ltd. )

g031 G0308 掲載 2005/8/30 改訂 2 2007/6/13

社名 : 株式会社三協精機製作所 現在は社名が日本電産サンキョー株式会社となりました。

現在オルゴールの生産は株式会社サンキョウオルゴールと、が行っています。

サイト:日本電産サンキョー株式会社のサイトはこちらです。

日本電産サンキョー商事株式会社のサイトはこちらです。

所在地 : 長野県諏訪郡下諏訪町5329

歴史 :

1946年に山田正彦氏が個人企業として諏訪市大字上諏訪で起業。当初は富士電機の下請けとして積算電力計の部分品の加工を行っていました。

1947年9月の研究に着手、1948年6月に試作1号機となる23N型のオルゴール6台が完成。しかし試作機のうちマトモに動いたのは2台だけで、それもバケツの底を叩いたような音だったそうです。1948年の末には量産が始まりました。1951年10月に三協精機の代表的な機種である18N(18)の量産が始まりました。1955年に三菱商事経由でアメリカのラドール商会へ輸出開始。1961年アメリカのフィッシャー・プライス社向けに大量(後に年間300〜400万台になりました)のオルゴールを受注。

オルゴールで得た資金を元に多角化路線が始まり、1957年8ミリ・シネカメラの生産開始、1959年にタイム・スイッチとマイクロ・モーターの生産を開始しました。これが現在の主力商品である電子機器の始まりとなりました。1969年6月にオルゴール累計生産台数1億台突破。徐々に生産の軸足を海外に進め、1974年マレーシアでオルゴールの生産開始、1979年台湾で協桜精密を設立しました。国内生産がピークに達した1980年ごろには年間7000万台(世界でのシェアは70%を超えていました)を生産しました。因みに・オルゴールの代表者の総生産台数は1815年〜1880年の間で4万8千台にすぎません。最近では中国での生産も始まり、日本での生産は急激に減少しています。今では量産オルゴールは三協商事、オーダー生産などは株式会社オルゴールが担当しています。

|

|

三協精機製作所で最も大量に生産された18弁(18ノート)小型シリンダー・オルゴールのです。

プラスチックで作られたや歯車、切り起こしという技術で作られたのに注目してください。

「あとりえ・こでまり」のコレクションより。

株式会社三協精機製作所の歴史をコンパクトにまとめた本です。興味深いエピソードがたくさん掲載されていますが、残念なことに入手はきわめて困難(非売品)です。この本を譲ってくれた三協精機の社員さん、本当にありがとうございます。

「あとりえ・こでまり」のコレクションより。

|

得意な分野 : ずっと18ノートという小型のシリンダー・オルゴールに特化してきました。安価で優れた音質を持ち、市場やバイヤーに要求された曲をすぐに編曲してオルゴールとして納入するという事業では世界一です。小型オルゴールのです。

オルフェウスというブランドでとの優れたシリンダー・オルゴールを生産しています。これはアンティークのシリンダー・オルゴールに迫る音質と、現代の曲を編曲できるというメリットを持った優れたオルゴールです。同じオルフェウスというブランドでのの生産を始めています。のようなアンティーク・オルゴールそっくりのデザインのものも作られています。当然新品であるので調律は完璧。いろいろなジャンルの曲がコンピューターを駆使した編曲でたくさん提供されています。

同社の好意で見せていただいた試作品のディスク・オルゴールです。

サイト・オーナーが三協精機の工場を見学したときに強い印象を持ったのは、工場の技術者の方達が18Nという小さな主力製品に強い誇りを持っていたことと、外観はボロボロだけど世界中のどこにもない自家製オルゴール生産設備の数々です。

この株式会社三協精機製作所は世界一たくさんのオルゴールを作った会社です。とてもこの短いGlossaryですべてを語りつくすことはできません、いろいろなエピソードをEssayで取り上げる予定です。

|

サント・クロワ村 ( St. Croix )

031 G0309 掲載 2006/5/14

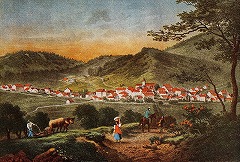

生産においてジュネーブと並んで重要な地位を占めていたのはスイスのジュラ山脈の麓にあった僻村サント・クロワ村です。ここの歴史などの詳細についてはEssay21と22をご覧ください。

|

|

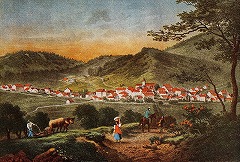

がどこにあるかを地図で示しましょう。サント・クロワ村はスイスの西端のカントン・ヴォー(ヴォー州)、フランス国境に近い青い矢印のところにあります。ジュラ山脈の麓(標高が1000m)に位置し、冬の気候が厳しく(緯度では北海道の稚内に相当)土地も主として氷河堆積物からなるので痩せており農業には適地とは言えません。サント・クロワ村は現在の人口4,500人程度の小さな村です。地図に記入された地名はオルゴール産業に深い関わりがあるところを示しています。

左は1850年ごろのサント・クロワ村の遠景です。主要な建物は現在と比べても、あまり変化がありません。

|

この村ではCuendet一族、ハルモニア(Harmonia SA)、(Alfred Junod)、(Mermod Freres では、ミラ、エンプレス)、パイラード(Paillard)などの工房が操業し多くの優れたシリンダー・オルゴールやディスク・オルゴールを生産しました。大型のシリンダー・オルゴールの生産がピークを迎えた1895年ごろには人口が6,000人を超えていました。

やドイツのディスク・オルゴールに押されて大型のシリンダー・オルゴールの売れ行きが途絶えてからは、の構成部品として小型のシリンダー・オルゴールを数多く生産しました。このタイプのオルゴールの生産のピークは1950〜60年ごろで、サント・クロワ村の人口は頂点に達し7,500人となりました。現在オルゴールの生産に携わっている会社はだけで、村の人口も4,500人程度になっております。

ここには優れたコレクションをもつオルゴール博物館が2館あります。

|

シェラック・ニス または セラック・ニス ( shellac varnish )

g031 G0326 掲載 2005/4/29

オルゴールの全盛時代に家具用として大量に使われていた木部用速乾性塗料です。マメ科やクワ科の植物に寄生するラックカイガラムシの分泌物を炭酸ソーダなどで洗浄、乾燥してシード・ラックを作ります。次にそれを熱で溶かしてから薄片状に加工したフレ−ク状のラックをメチル・アルコールに溶かしたものがシェラック・ニスです。色は楽器用のごく薄いものから濃い焦茶色のものまで各種あります。

速乾性で安価でしたのでよく使われましたが、塗膜が水や熱に弱いという弱点がありました。古いのテーブルなどでは薬缶や熱いコップなどを誤ってじかに置いた丸い白い跡をよく見かけます。

シェラックはアンティークので良く使われるものですが、現代ではもう使われなくなった旧世代の塗料です。汚れた塗装をリストアする場合にペイント・リムーバー(緑色のゼリー状の半液体です)を塗れば、シェラック・ニスは容易にきれいに剥離することができます。もし現代の丈夫な樹脂系のニスを使ってリストアしてしまうと、将来もう一度剥離をしたいときに困ってしまいます。

サイトオーナーが104のリストアを行ったときにウレタン系のニスを塗ってしまいました、もう剥がすことはできません。天婦羅のようなテラテラした艶が出てしまいました。塗装という作業はリストアの過程でも特にコツとかノウハウとかが必要な部分でなかなか困難なものです。

フレーク状のシェラックはホームセンターなどでは置いていないでしょう。MBSI日本支部会員の大森氏が経営するハイランド・アンティークから入手することができます。ここでは丁寧な説明書の付いた体験キットも買うことができます。

参考資料

オルゴール修理人の雑学コーナー M.B.S.I.日本支部 2004年 P111〜112

塗装実務読本 日刊工業新聞社 1983年

|

|

|

|

|

自動オルガン ( barrel organ )

g031 G0325 掲載 2005/7/6 改訂1 2005/7/19

自動オルガンはそれだけで一つの大きな世界を形成しております。現在においても新品の生産が続けられており、またアンティークの収集や研究、リストアも大変盛んです。オランダやベルギーがヨーロッパにおける本場で専門の博物館やメーカー、研究者が活躍しています。ヨーロッパの古い石造建築に囲まれた石畳の広場(スクェアぐらいの広さ)で自動オルガンを聴くと、その哀愁を帯びた独特の音色は一生忘れられない記憶となるそうです。サイト・オーナーは海外旅行をしたことが無いので、残念ながら自動オルガンにはかなり冷淡なところがあります。見聞したものも極めて少ない(一旦演奏が始まると長いので敬遠していました)ので、簡単にその概略を述べるだけにとどめましょう。

自動オルガンの演奏データは時代とともにいろいろな形をとってきました。木製の太いシリンダー(という)に記録するのが最も古いやり方です。厚紙でできたという扇状に折り畳んだものに穴を開けて記録したもの(主として大型用)。薄くて長いペーパーロールに穴を開けて記録したもの(小型のものが多いようです)。小さなに電子的に多くの曲を記録したものなどがありました。

|

|

これは代表的な小型の自動オルガンの例で最近の製品です。左は珍しくの商品ですが、たぶん専業メーカーのOEMでしょう。こちらは撮影記録なし。

右側は小型の自動オルガンのケースを取り外して内部を見えるようにしたものです。

こちらの写真は東京都文京区にあるオルゴールの小さな博物館の好意で撮影したものです。

これはヴェーニンゲン社で今も作り続けられている中型のストリート・オルガンの例です。の大型ストリート・オルガンは貴重な文化財ということでオランダなどでは禁輸措置が取られています。

この写真は神戸市六甲山にあるホール・オブ・ホールズ六甲の好意で撮影したものです。

|

自動オルガンはとてもたくさんの種類があります、オルゴールの種類以上かも知れません。David Bowersのにこれらの項目に関する写真や解説が掲載(各項目の後にあるページ)されていますのでご覧ください。

( erinette, bird organ, canary organ )

小鳥に歌を教えるために作られたという小型の自動オルガンです。片手で抱えてもう一歩の手でハンドルを回して演奏するものです。

( Organette ) P746〜776

手回しのペーパーロールを使う小型(40cmx40cm程度)の家庭用自動オルガンです。

バレル・オルガン ( barrel organ, monkey organ ) P809〜

19世紀末頃から20世紀初頭にかけて街頭で乞食が猿を乗せて演奏していたものです。通常親方から借りたもので小さなカ−トに載せるか一本足のスタンドに立てて演奏していました。上右の写真が近い形をしています。

ストリート・オルガン ( street organ )、フェアグラウンド・オルガン ( fairground organ ) P803〜944

街頭で演奏するための大型のオルガンです。下の写真が近い形をしていますが、これでも中型です。大きなものはトレ−ラー・トラックに載せて運搬しなければなりません。

カローゼル・オルガン ( carousel organ ) P914〜919など

遊園地などに設置されている昔のメリー・ゴーラウンドに付随したオルガンです。アメリカにはこれ(メリー・ゴーラウンドとセットで)のコレクターが存在するそうです。体育館のようなコレクション・ルームが必要でしょう。

( dance organ ) P892〜905など

大きなダンスホールなどで使われた屋内用の大型自動オルガンです。神戸市六甲山にあるホール・オブ・ホールズ六甲に行くとケンペナーという愛称を持った巨大(高さ4.6m、幅7.8m)なデキャップのダンス・オルガンを聞くことができます。

( photo player ) P367〜381

サイレント映画のBGMを演奏するために作られた自動オルガンです。各種の効果音(汽車の汽笛、車のクラクション、サイレンなど)と自動演奏装置と手で演奏するための鍵盤がセットになっています。これも神戸市六甲山にあるホール・オブ・ホールズ六甲に行くと聞くことができます。サイレント映画を上映しながら効果音を出してくれます。

( Player Organ )P777〜799

自動演奏装置の付いたリード・オルガンやパイプ・オルガンが作られました。中でもプレーヤー・パイプ・オルガン( Welte Philharmonic Organなど)は普通のパイプ・オルガンと同じような巨大な楽器(自動演奏楽器の中で最大)でした。

|

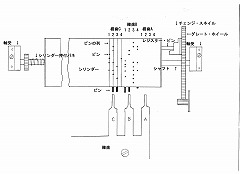

シリンダー ( cylinder )

g031 G0310 掲載 2005/5/25

シリンダーとはで音楽をの位置で記録している金属製(普通は真鍮)の筒のことです。周辺の部品の名前や位置関係はをご覧ください。シリンダーの両端はエンド・キャップで閉じられています。内部の壁面にはという松脂と砂等の混合物が流し込まれており、と呼ばれるリング状の金属製の補強材が1―2枚嵌め込まれています。 シリンダーの中心をシャフトが貫通しています。シリンダー表面には目盛のような線が引かれており、その線に従って多数のピンが打ち込まれています。

|

|

製72のオルゴールに使われるシリンダーです。その下に置いてあるのは製の18ノート(18N型)のシリンダーの筒の部分です。

|

普通のシリンダー・オルゴールは2曲から8曲程度まで1本のシリンダーで演奏できます。4曲演奏できるシリンダー・オルゴールの場合、1曲演奏し終わる毎にを1/4回転させて4段あるの階段をレジスター・ピンが順次昇って行くことによって、シリンダー全体が1段づつ左へスライドしていきます。2曲目になると1曲目のピンは櫛歯を弾く ことなく通過していきます。 上のイラストではCの櫛歯を2曲目の列に打ち込まれたピンが弾こうとしているところです。この時Cの櫛歯用の1、3、4曲目のピンは櫛歯に触れることなく通過していきます。4曲 目(右端のピンの列)演奏が終わるとチェンジ・スネイルの1段目にレジスター・ピンが戻り、シリンダー押付バネの力でシリンダーは右端に押し戻されて1曲目の演奏ができる状態になります。

櫛歯の間隔を広く取れば6曲や8曲の演奏も可能です。通常はシリンダーの円周1回転で1曲演奏ですが、円周半回転で1曲(つまり円周1回転で2曲)演奏できる機種をTwo Tunes per Turn,通称と呼びます。当然スリーパーターンも作られました。通常このタイプのシリンダーは太いのでと呼ばれます。

ツーパーターンでは12曲程度まで演奏できますがそれ以上の曲目が必要となるとシリンダー交換式になります。、又はの項目を参照してください。

4本から6本のシリンダーを束ねて組み込んだオルゴールが作られました。ちょうどレボルバー式の拳銃の弾倉と同じ原理で、演奏するシリンダーを船の舵輪のようなハンドルで回転させて選択するやり方です。この方式はオルゴールが大変重くなるのと、自由にシリンダーを交換したり追加したりできなかったのであまり作られませんでした。詳しくはを参照してください。

シリンダーに関するトラブルとしてシリンダーの断面が真円から楕円に変形してしまうことがあります。その場合演奏する音楽が1回転の間に音量が2回強くなったり弱くなったりを繰り返すという現象が現れます。これの修理は櫛歯をシリンダーに近づけるか、ピンを全面的に植え替えて()から、ピンの先端の軌跡が真円になるように旋盤でピンの高さをそろえなければなりません、かなり大仕事です。

|

シリンダー・オルゴール ( cylinder musical box )

g031 G0302 掲載 2005/4/10

金属の円筒( Cylinder )にを植え込んで音楽のデータを記録するです。普通の方がオルゴールといって思い浮かべるのはこのタイプの小さなものでしょう。

200年以上前に発明され、主としてスイスでさまざまな工夫が加えられて発展してきました。大きなものや優れたものはほとんどがスイスのジュネーブかで生産されました。小型で優れたものがチェコのプラハやオーストリア・ハンガリー帝国のウイーンで若干生産されました。フランスではごく少量の生産にとどまりました。太平洋戦争後に、日本で小型の組込用シリンダー・オルゴールが諏訪湖の畔で大量に生産され、その世界シェアは70%にも及びました。今は日本からの技術移転を受けて生産の拠点が中国に移りつつあります。

シリンダー・オルゴールはさまざまなタイプが作られましたが、その分類に関しては後でEssayに発表しますのでそれをお待ちください。

|

|

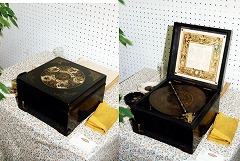

代表的なのシリンダー・オルゴール

出典 カタログ・リプリント G. Baker Troll & Co.,

日本の三協精機製18ノートの小型シリンダー・オルゴールの。

玩具や雑貨(宝石箱、裁縫箱、人形)などに組み込まれて輸出され、戦後の外貨獲得の尖兵として活躍したものです。

このような小型のシリンダー・オルゴールはに載せると音を大きくすることが出来ます。

|

|

シンギング・バード ( singing bird )

g031 G0311 掲載 2005/11/4 改訂1 2014/3/24

シンギング・バードはの一種で、小鳥が啼く様子を演出する当時としては高度な玩具です。鳥籠に入った形のシンギング・バード・ケージと、小さな箱に入ったシンギング・バード・ボックスが作られていました。その原型はフランスのパリで操業していたボンタン( Bontems )社によって1848年から作られていました。どちらの型も1960年からボンタン社の事業を継承したによって同じ製品が作られています。

|

|

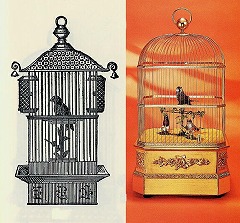

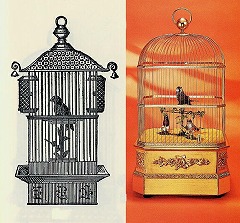

左側は当時のカタログに掲載されていたシンギング・バード・ケージです。

出典 カタログ・リプリント G. Baker-Troll & Co., P65

右側は現代のリュージュ社で作られているシンギング・バード・ケージです。高さが65cmもある大きなものです。

出典 古いリュージュ社カタログ P81

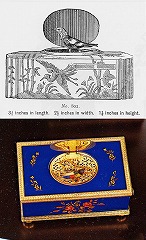

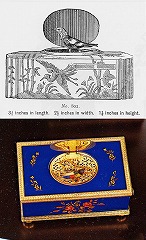

上は当時のカタログに掲載されていたシンギング・バード・ボックスで、鳥が箱から起き上がって啼いているところのイラストです。サイズが高3.2cm 幅8.9cm 奥行6.4cmのごく小さなものです。

出典 カタログ・リプリント G. Baker-Troll & Co., P70

下側は現代のリュージュ社で作られているシンギング・バード・ボックスです。サイズは高5.2cm 幅11cm 奥行7cmで、手の平に載るほど小さなものです。

演奏が始まると楕円形の小さな蓋が上に開いて小鳥が飛び出し、演奏が終わると楕円形の蓋がパタンと閉まって小鳥が隠れてしまいます。

出典 古いリュ−ジュ社カタログ P78

|

箱の内部に鞴(ふいご)と2組以上のカムが組み込まれています。レバーを引いたりして起動させるとの力で圧縮した鞴から空気が笛に送り込まれていきます。途中に空気を流したり止めたりするバルブを操作するカムと笛にプランジャーを押し込んだり引き抜いたリして音の高さを変えるカムがあり、両方を上手く組み合わせてあたかも小鳥が啼いているような音を出します。音を制御するカムとは別に両側の羽を羽ばたき、頭部を動かし、くちばしを開けたり閉じたり、尻尾を動かしたりするカムが組み込まれていました。大きなシンギング・バード・ケージでは複数の鳥が組み込まれていました。ケージの底部に見上げて時刻を知るための大きな時計が組み込まれたものもありました。

最初のころの製品(特に小さなシンギング・バード・ボックス)はとても高価なもので、貴重な材料を惜しげもなく使ったものが作られました。箱や籠の材料も金や銀がよく使われ、宝石の装飾、七宝やエナメルによる絵が描かれているものもありました。真珠も装飾によく使われましたが当時は養殖真珠がありません。鮫がたくさん生息している熱帯の海に素潜りでダイバーが飛び込んで命懸けで採取してきた真珠の中から大きさや色のそろった粒を選んで使ったので、今ではとても考えられないほど高価なものでした。その伝統を受け継いだのか現代のシンギング・バード・ボックスも大変高価なものです。

初期のシンギング・バードの小鳥は日本、ブラジル、メキシコ、カナリー諸島などから輸入された本物の珍しくて綺麗な鳥の剥製を使っていましたが、今ではプラスチックのボディーに普通の鳥の羽を染めたものを貼り付けて作っています。

|

シンフォニオン社 ( Symphonion Fabrik Lochmann’scher Musikwerke A.G. )

g031 G0312 掲載 2005/4/25 改訂1 2007/7/22

ロンドンに住む発明家エリス・パール( Ellis Parr )がの原型とでも言うべき機械のアイデアを1885年に考案し、ドイツのライプチッヒ市( Leipzig )で活動していた実業家のはそのアイデアの工業化に成功しました。最初に作られたディスクが交換できるオルゴールはで回転するが、固定されたボール紙製のの上を回転するものだったようです。1887年までに金属製のディスクが固定された櫛歯を弾くという形になりました。そして1887年からライプチッヒ市郊外のゴーリス( Gohlis )において本格的な生産が始まりました。最盛期には年間5000〜6000台を生産しました。主な輸出先の一つであるアメリカには子会社インペリアル・シンフォニオン社を設立しております。オルゴールの生産は1900年ごろまで続きましたが、後に同社は蓄音器を取り扱い1920年頃まで存続していました。

当時の古い新聞から同社のリトグラフを掲載しましょう。

シンフォニオン社(Fabrik Lochmann'sscher Musikwerke)の

大型部品の

小型部品の

櫛歯の

ムーブメントの

ケースの

ディスクの

シンフォニオン社はのディスク・オルゴールを生産したことで知られています。ディスク・サイズで直径が4インチ1/2の小さなものから27インチ1/2の大きなものまで20種類以上のサイズがありました。

|

|

初期のシンフォニオン社製テーブル・トップ型ディスク・オルゴール

撮影記録なし。

左はシンフォニオン社製の傑作エロイカ

兵庫県神戸市 ファミリア 坂野コレクション

右はきわめて珍しいシンフォニオン社製アップライト型オートマチック・ディスクチェンジ

この写真は長野県下諏訪にある諏訪湖オルゴール博物館奏鳴館の好意で撮影したものです。

|

同時にディスクが2枚回転するもの(簡単な足の付いた)と、3枚回転するもの(シンフォニオン社の最高傑作である)がありました。またアメリカの子会社では3枚のディスクが横に並んでいてアップライト・ピアノによく似たピアノフォンPianophonNo.306P(高さ158cm、幅160cm、奥行き60cm、重量265Kg 兵庫県西宮市の掘江オルゴール博物館所蔵)という大きなオルゴールが作られました。

もありましたが、極めて珍しいも2種類の方式で作りました。

動力

普通の駆動のもの以外に(手動)や電気モーター駆動(これは珍品、どなたか実見された方はおられませんか?)のものも生産しています。

駆動方式

、、と3種類もありました。

櫛歯の配置

櫛歯が並列に配置される普通のタイプのほかに、センター・ドームを中心に対称や非対称に配置されるものも多く生産されました。

の形

最初に作られた原始的な支えの無いシングル・タブ、支えのある細くて弱いタイプ、普通のタイプと3種類ありました。

さまざまなケースがありました。11インチ7/8のディスクを使う極めて、大きな彫刻に組み込まれたもの( Gambrinus25G、Falstaff25F )、自動販売機付( Oberon )、もありました。またされた珍しいケースもありました。

シンフォニオン社のオルゴールは他社と比べて音がソフトです。また理論値からかなり離れた特別な調律を施していました。となってしまった現在ではケースの状態の影響を受けやすいらしく、音の品質にかなりのばらつきがあります。

David BowersののP213〜236にこの項目に関する写真や解説が掲載されていますのでご覧ください。

ディスク・オルゴールの3大メーカーであったドイツのシンフォニオン社と、アメリカのの大きな関わりを持った人物であるの波乱に富んだ生涯についてはEssay017に詳しく掲載されていますので参照してください。

|

スイス・シャレー ( swiss chalet )

g031 G0313 掲載 2005/6/15

を応用したの一分野で、スイスの山小屋をイメージした置物です。スイスのブリエンツというところは木彫産業が盛んでこのような商品はお手の物だったのでしょう。

|

|

オルゴール産業が盛んだったころに作られたスイス・シャレーの例です。精巧な模型の山小屋です。これぐらい大きなものになると土台部分に収められているオルゴールのもかなり優れたものになっています。

撮影記録なし。

山小屋部分を上に持ち上げる(蝶番が付いています)と、中からデカンター・セットが現れるというものです。これにも優れたムーブメントが入っておりました。

この写真は山梨県北杜市にある萌木の村博物館ホール・オブ・ホールズの好意で撮影したものです。

|

上記のような優れたものも作られましたが、安価で小型のもの(小物入れや貯金箱)も大量に作られていました。

David BowersののP70〜71にこの項目に関する写真や解説が掲載されていますのでご覧ください。

|

スターホィール ( star wheel )

g031 G0303 掲載 2005/9/1

この部品の形状や位置などについてはをご覧ください。

スター・ホイールとはでを弾く星型の歯車です。では細いで櫛歯をはじいていますが、ディスク・オルゴールでは丈夫な鉄の板でできたスター・ホイールで櫛歯を弾くために大きな力強い音が出せるようになりました。

スター・ホイールを逆方向に回す(たとえ1/8回転でも)とすぐにを曲げてしまいます。テストするときは注意してください。

|

|

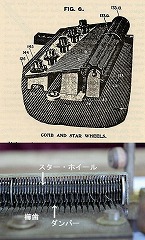

上は製の櫛歯とスター・ホイール

スター・ホイールはスター・ホイール・ロッドで串刺しになってスター・ホイール・ガントリーに載っている。

出典 レジーナ社のカタログ・リプリント Regina社 1898年 表紙

下は製のスター・ホイール。

スター・ホイールが回転すると櫛歯をはじく直前にダンパーの曲げられている部分(クリンプ)にスター・ホイールの先端が接触してダンパーを曲げ、櫛歯に接触しているダンパーを櫛歯から離し、櫛歯が振動できるように開放します。すぐ後でスター・ホイールは櫛歯を弾き、音を出します。次の音が弾かれるまで櫛歯の振動を止めない位置にスター・ホイールの回転をストッパーというブレーキで止めたまま保持します。右端のダンパー4本は破損しています。「あとりえ・こでまり」で修復作業中に撮影。

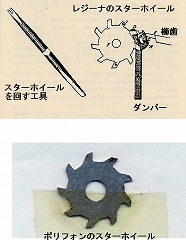

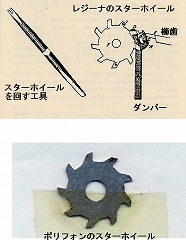

レジーナ社製のスター・ホイールと工具

スター・ホイールを回す工具は細い木材を削って簡単に作れます。

ポリフォン社のスター・ホイール、ただしこれはの物。

|

スター・ホイールはスター・ホイール・ロッドという鋼の丸棒で串刺しになっていて、スター・ホイール・ガントリーという真鍮製の台(スター・ホイールを1枚ずつ分ける仕切を持っています)に乗せられています。修理のためにスター・ホイールをスター・ホイール・ロッドから抜き取るときは柔らかい真鍮でできたスター・ホイール・ガントリーの仕切板部分を曲げないように(曲げると修復作業は困難)特別に注意が必要です。サイト・オーナーが錆びたスター・ホイール・ロッドを抜き取るのに毎日2回浸透油をスプレーし1週間かかりました。スター・ホイールには方向がありますので必ずどっち向きかのメモを残さねばなりません。

サイト・オーナーの経験ではポリフォン製のスター・ホイールの厚みは少なくとも2種類あります。1〜2枚程度の交換だったら厚さの異なるスター・ホイールが混在しても問題はないと思いますが、108枚(ディスクが19インチ・タイプで)全数取替えとなると誤差が108枚分累積(8mm近く)してスター・ホイール・ガントリーに収容できなくなります。スター・ホイールは良く使われる中高音部分とあまり使われない低音部分では磨耗が違うので、音の大きさを揃えるためにも全数同時に交換が望ましいと思います。サイト・オーナーは厚さ0.65mmのリプロダクションのスター・ホイールを入手したので、サーフェイス・グラインディング・マシンを持っている工場に頼んで0.58mmまで砥石で削って(凄い!日本ではこんな作業もです)もらいました。

スター・ホイールの先端が曲がっていると、スター・ホイールはスター・ホイール・ガントリーに引っかかって回らなくなり、ディスクの特定のトラックに属するのすべてを壊してしまいます。

|

|